動画版はこちらをご覧ください

スライド(PDF)はこのリンクをクリック!

これ 理解できなければ もう知らん…

単位数計算は, サ責(サービス提供責任者)にとって避けて通れない実務の核心です

「なぜこの単位になるのか」を説明できることが, 信頼されるサ責の第一歩

今回は, 通称「青本」(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)に基づき, 要介護・要支援の算定構造を現場目線でわかりやすく解説します

時間で計算する「要介護」と, 月単位で包括される「要支援」はまったく別の仕組み

全体像が頭の中で想像できるように, 細かい説明やあまり関係ない加算/減算は省略しています

今回の内容を理解できるまで何度も確認してくださいね!

これで「ワカラン!」って言っている人がいたら…もう知らんデス

「迷わない」「ケアマネに説明できる」を目指して一緒に頑張りましょう!

「全員理解せよ!」前提概念

具体的な単位数計算の前に, 必ず避けては通れない「大前提」を押さえておきます

サ責のみならず, 介護職・ケアマネさんもぜひとも理解しておきましょう

訪問系のサービスは6種類だけ!

- 要介護:身体介護/生活援助/通院等乗降介助/(身体・生活複合)

- 要支援:訪問型独自サービス11/訪問型独自サービス12/訪問型独自サービス13/(日割り)

基本ルール

「標準的な時間」

実際の時間で提供票を修正して送る事業所がありますが, これは誤りです

算定の基準となるのは, あらかじめケアプラン上の「標準的な時間」

したがって, 予定より長くかかっても, 短時間で終わっても, 計画どおりの時間で算定します

ただし, 実際の訪問時間と計画時間に大きな差がある状態が1か月以上続く場合は, ケアマネジャーに相談し, ケアプラン自体の見直しを行います

このあとに出てくる説明はすべて, この「標準的な時間」を前提として理解してください

実際の時間ではなく, ケアプラン上の標準的な時間で算定

「中心」

たとえば「45分の掃除支援」で訪問した際に, 5分だけ移乗介助(身体介護)を行った場合でも,

「生活援助45分」「身体介護5分」とは分けて算定しません

訪問介護の主な目的(中心)がどちらかで判断します

- 概ね身体介護が中心であれば → 「身体介護中心」で算定

- 概ね生活援助が中心であれば → 「生活援助中心」で算定

生活援助・身体介護いずれも20分未満では算定できないことも忘れずに

(ただし, 「身体0系統」や「身体・生活混在」の場合は別途説明します)

原則:20分以上の訪問介護を行った場合にのみ算定できる

「一連の流れ」

主な目的に基づいて算定します

たとえば「排泄介助」が主目的の場合, 介助に伴う準備・後片付け・簡単な掃除なども, すべて身体介護の一連の流れとして算定 介護記録にも「排泄介助」だけしか書かなくてOK

細かく分けず, 主目的のサービスでまとめて算定する

「合算(通称:2時間ルール)」

訪問時間が長時間にわたっても, サービスを任意に2つに分割して算定することはできません

一方で, 同一日に複数回訪問した場合でも, 各訪問の間隔が概ね2時間未満であれば, 合算して1回のサービスとして算定します

例:朝8時に病院受付(10分), 9時に通院介助(70分), 11時に薬の受け取り代行(10分)

病院受付・薬の受け取り代行がそれぞれ20分未満でも

「一連のサービス」と見なして合算(10+70+10=90分 身体3)

例:朝10時に掃除および洗濯(30分) 11時に洗濯機から取り出し洗濯物干し(30分)

それぞれ20分以上の時間を要したが

「一連のサービス」と見なして合算(30+30=60分 生活3)

訪問間隔が2時間未満の場合, 1サービスとしてまとめる

通院等乗降介助は併用できない

「通院等乗降介助」は, 身体介護や生活援助と合算できません

通院のために身体介護が必要な場合は, 身体介護の部分のみ算定し, 乗降介助(福祉タクシーの介助料)は実費となります

要介護の基本サービス

身体介護

身体介護は, 30分ごとに区分(身体1・身体2・身体3)が上がっていく体系になっています

- 身体1:244単位

- 身体2:387単位

- 身体3:567単位

- 以降, 30分延長ごとに82単位を加算

ただし, 有料老人ホームや小規模多機能型居宅介護などと連携している24時間対応訪問介護事業所では, 20分未満のサービス(身体0系統)を算定できる場合があります

在宅専門の一般的な事業所ではこの「身体0系統」は算定対象になりませんが, 他事業所やケアマネから質問を受けることがあるため, 知識として理解しておきましょう

- 身体01/身体02:163単位

身体01≠身体1 身体02≠身体2 それぞれ別物!

身体介護は30分単位

身体0系統と身体1・2・3… は別物!

生活援助

生活援助は2区分のみです

45分を超えても, 単位はそれ以上増えません

- 45分未満:生活2(179単位)

- 45分以上:生活3(220単位)

いくら時間が長くなっても「生活3」が上限

身体・生活複合

身体介護+20分未満の生活援助は算定できませんが, 身体介護に引き続き20分以上の生活援助を行った場合, 25分ごとに65単位を加算(上限195単位)します 上限195単位とはつまり, 生活援助×3までということ

ややこしいので, 「30分ごとに加算」と覚えておくと実務では分かりやすいです

以下のように整理できます

| 内容 | 合計時間 | 算定区分 |

|---|---|---|

| 身体1(30分) + 生活30分 | 60分 | 身体1生活1 |

| 身体1(30分) + 生活60分 | 90分 | 身体1生活2 |

| 身体1 (30分)+ 生活90分 | 120分 | 身体1生活3(上限) |

120分を超えても, 生活援助部分の単位は増えません

「身体介護2+生活援助」や「身体介護3+生活援助」の場合も同様のルールで加算します

複合は「身体介護 + 生活30分ずつ単位」

生活3(90分)が上限

通院等乗降介助

要介護者の通院や外出のために, ヘルパーが自ら運転する自動車で送迎を行い, 乗降介助を伴う場合に算定します

1乗車につき 97単位

通院等乗降介助は, 身体介護や生活援助との合算はできません 連続して行う場合は, 身体介護のみ算定

要介護の主な加算

加算には多くの種類がありますが, まずは次の代表的な加算を理解しておけば十分です

それぞれの細かい要件や算定条件については, 別の機会に解説します

「かけ合わせタイプA」

(算定単位に対して直接割増をかけるタイプ)

この4つを知っていれば充分です

- 特定事業所加算:事業所ごとに設定された割合で割増 全ての利用者に有効

Ⅰ:20% Ⅱ:10% Ⅲ:10% Ⅳ:3% - 2人介助加算:100%割増(=倍額)

- 夜朝加算:25%割増

- 深夜加算:50%割増

※その他の細かい加算・減算(認知症専門ケア加算, BCP未策定減算など)は, 見た事ないのでここでは省略

特徴:サービスの「種類」や「提供時間」にかかわらず, 該当条件に当てはまれば基本単位に率をかける

「足し合わせタイプ」

(定額を後から加えるタイプ)

この2つを知っていれば充分です

- 初回加算:利用開始月に 200単位 を加算

- 緊急時訪問介護加算:緊急対応1回につき 100単位 を加算

特徴:割増ではなく, 一定の単位数を“上乗せ”する方式

「かけ合わせタイプB」

(最終的に全体へかけるタイプ)

1つだけです

- 処遇改善加算

事業所ごとに定められた割合で, すべての加算・減算を反映したあとに 最後に掛け合わせます

Ⅰ:24.5% Ⅱ:22.4% Ⅲ:18.2% Ⅳ:14.5%

特徴:最終段階で全体にかけるため, 「A」タイプの加算や足し算加算の影響も含めたうえで増える

このように整理すると, 加算の構造が次のように理解できます

- Aタイプ(前段階でかける) … サービスの内容に応じて割増

- 足し算タイプ … 定額で上乗せ

- Bタイプ(最後にかける) … 全体の最終調整として割増

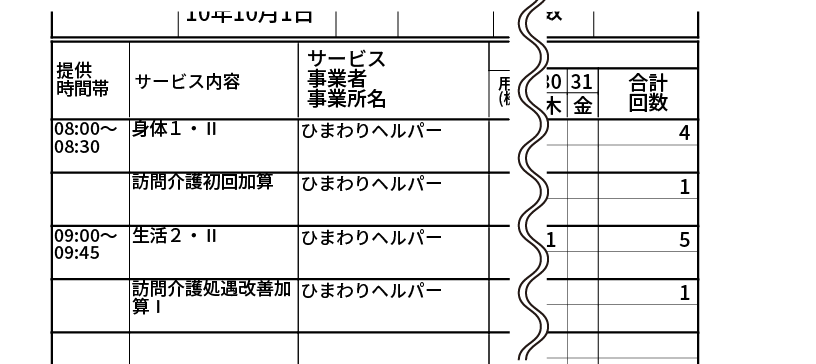

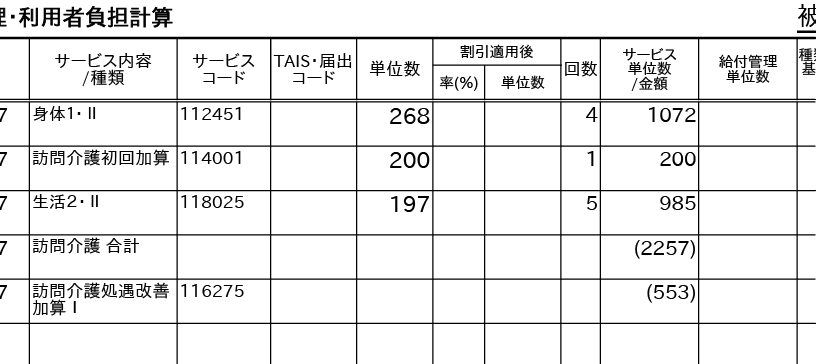

実際に計算してみよう

ここでは, 特定事業所加算Ⅱ(10%)と処遇改善加算Ⅰ(24.5%)を取得している事業所を例に,

利用者さんの1月分の単位数を段階的に計算します

【前提条件】

- 身体1(244単位)×4回

- 初回加算(200単位)月1回

- 生活2(179単位)×5回

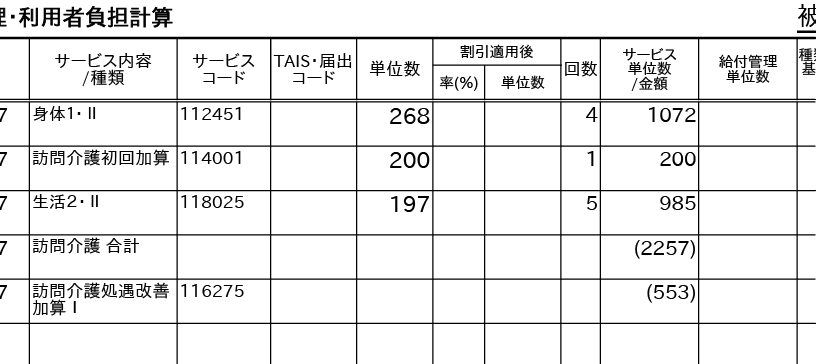

【ステップ①:各サービスに特定事業所加算(10%)をかける】

特定事業所加算Ⅱは, サービス提供分の単位ごとに10%を割増します

この段階では, まだ初回加算は含めません

- 身体1:244単位 × 1.1 = 268.4単位 → 268単位「身体1・Ⅱ」

- 生活2:179単位 × 1.1 = 196.9単位 → 197単位「生活2・Ⅱ」

- ※特定事業所加算Ⅱの場合は サービス名のあとに「・Ⅱ」がつきます

- ※単位数の加算・減算の端数は四捨五入

それぞれの訪問回数をかけます

- 身体介護:268単位 × 4回 = 1,072単位

- 生活援助:196単位 × 5回 = 985単位

【ステップ②:初回加算を足す】

次に, 初回加算(200単位)を加えます

→ 1,072 + 985 + 200 = 2,257単位

【ステップ③:処遇改善加算Ⅰ(24.5%)をかける】

処遇改善加算Ⅰは, すべての加算・減算を反映したあと, 最終的に全体にかけるタイプです

2,257単位 × 24.5% = 552.965単位 → 553単位 (加算・減算の端数は四捨五入)

→ 1月の実績:2,257単位 処遇改善加算:553単位(ケアマネへの報告は処遇改善加算は不要)

【ステップ④:結果まとめ】

| 区分 | 計算内容 | 単位数 |

|---|---|---|

| 身体1(244単位×1.1)×4回 | 268単位×4回 | 1,072 |

| 生活2(179単位×1.1)×5回 | 197単位×5回 | 985 |

| 初回加算 | 月1回200単位 | 200 |

| 合計 | 1,072+985+200 | 2,257 |

| 処遇改善加算Ⅰ(24.5%) | 全体にかける 2,257×24.5% | 553 |

【ポイント解説】

- 初回加算は定額で後から足す

- 処遇改善加算Ⅰ(24.5%)は, 最後に全体にかけて最終単位を出す

- 概ね理解できたら, 手元にある提供票/別表をみて確認しよう

- 実際の計算は, システムにおまかせ!

要支援(訪問型独自サービス)

要支援の訪問型独自サービスは, 要介護とはまったく考え方が違う制度です

まず最初に押さえるべきキーワードは次の2つ

- 一か月単位の包括報酬(定額制)

- 身体・生活の区分が存在しない(通院等乗降介助はありません)

つまり, 要支援の訪問介護では「時間」「回数」「内容」で単位が変動しません

あくまで「月にこのサービス量を提供した」という包括報酬であり, 1回ごとの積み上げではないのです

※ちなみにあまり知られていませんが, 独自サービスの説明も, ちゃんと『青本』にも掲載されています(R6年4月版:P1381~)

特に, 法改正で要介護1・2が独自サービスと一体になる可能性もあります 一度は目を通しておきましょう要支援の基本サービス

- 訪問型独自サービス11:週1回程度の訪問 1,176単位 (日割:39単位)

- 訪問型独自サービス12:週2回程度の訪問 2,349単位 (日割:77単位)

- 訪問型独自サービス13:週2回を超える訪問 3,727単位 (日割:123単位)

※その他の累計もありますが, 省きます要介護のように, 1回あたりの時間や週当たりの厳密な回数が決められてない!

そりゃあ 要支援のサービスから撤退する事業所も多いわけですね…

要支援の加算

実務で覚えるべき加算は, 基本的にこの2つだけ

- 初回加算:サービス開始月に200単位を加算(1回限り)

- 処遇改善加算:毎月の合計単位に対して, 事業所ごとに定められた割合をかける(例:Ⅰ=24.5%)

要支援では, 特定事業所加算や時間帯加算などは存在しません

要支援をやらない事業所が多い理由も分るでしょう…

構造がシンプルな分, 「日割り」や「区分変更」の扱いが正確にできるかが重要になります

唯一の難関「日割り計算」

サ責泣かせの代表格がこの日割り計算です

でも安心してください 決まった単位を日数分掛けるだけです

- 訪問型独自サービス11:週1回程度の訪問 1,176単位 (日割:39単位)

- 訪問型独自サービス12:週2回程度の訪問 2,349単位 (日割:77単位)

- 訪問型独自サービス13:週2回を超える訪問 3,727単位 (日割:123単位)

要支援は「月単位の包括報酬」ですから, 月の途中で契約・解約・区分変更が発生すると,

その月の利用日数に応じて日割りを行います

- 契約日・区分変更日から月末まで

- 月初めから解約日まで

日割りは単純な「割り算(月の単位数を30.4で割る)」ですが, 自治体によって日数の数え方が異なることがあるため, 実際には市町村の介護保険課に聞きましょう

実績の計算についても, さほど多いケースではないので, システムの使い方を上司に訊きましょう その方が早いです ここでは, 考え方だけ理解できていれば充分です

要支援の計算方法

計算方法はとてもシンプルです

「基本単位 + 初回加算」 最後に処遇改善加算をかけます

基本構造

- 基本単位(例:週1回=1,176単位, 週2回=2,349単位など)

- 日割りの基本単位:日数に日割り率をかける(例:週1回=39単位×日数, 週2回=77単位×日数など)

- 初回加算を加える(該当月のみ)

- 処遇改善加算(24.5%など)を全体にかける

実際に計算してみよう

例1:

・訪問型独自サービス12(2,349単位 日割:77単位)

・事業所は処遇改善加算Ⅰ(24.5%)

(1)実績は「2,349単位」をケアマネさんに伝えれば終了

(2)処遇改善加算Ⅰ(24.5%)

→ 2,349 × 24.5% = 575.505 ≒ 576単位(単位数計算の端数は四捨五入)

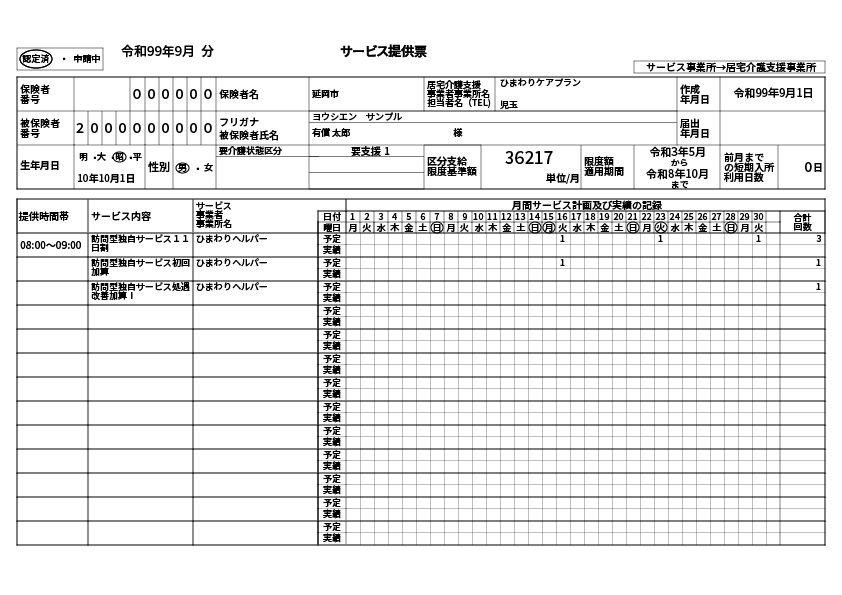

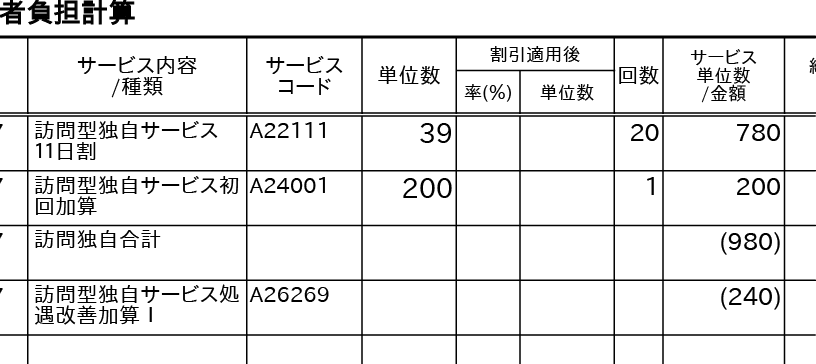

例2:

・訪問型独自サービス11(1,176単位 日割:39単位)

・9/11契約し, 月末(9/30)まで順調に利用

・初回加算あり(200単位)

・事業所は処遇改善加算Ⅰ(24.5%)

(1)日割りの日数 9/11~9/30=20日

(2)日割り率をかける 20日 × 39単位 = 780単位

(3)初回加算(200単位)を足す 780単位 + 200単位 = 980単位 これをケアマネさんに伝えれば実績は終了

(4)処遇改善加算Ⅰ(24.5%)

→ 980 × 24.5% = 240.1 ≒ 240単位(単位数計算の端数は四捨五入)

※自治体によっては, 別の累計の場合もあります 全国共通ではないので, 自治体に確認してね

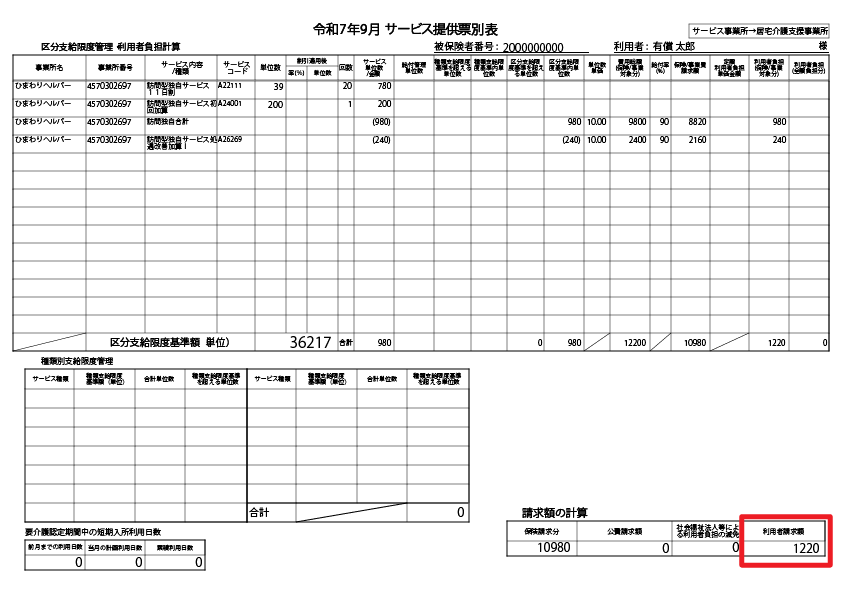

宿題:自分でやってみよう

どのお客さまでもよいので 事業所にある提供票/別表をみて

お客さまが訪問介護事業所に支払う金額が「いくらになるのか」「どうしてその金額になるのか」

考えてみましょう 最初は区分支給限度額に収まっているお客さまが 分かりやすいと思います

答えは 別表の 右下の数字です

利用者請求額にたどり着くためのヒント

・請求単位数に地域の単価(延岡であれば10円)をかける

・負担割合(1割・2割・3割)で国保連請求と利用者請求に分ける

・割り切れない端数は 利用者請求に

・単位→円換算後 小数点以下は切り捨て

介護業界トップ1%への道

| 要素 | 要介護 | 要支援(独自サービス) |

|---|---|---|

| 算定単位 | サービスごと(回数・時間) | 月単位(包括報酬) |

| 分類 | 身体 生活 身体・生活複合 通院等乗降介助 | 訪問型独自11 訪問型独自12 訪問型独自13 |

| 加算 | 特定事業所加算 二人・夜朝・深夜 初回・緊急時 処遇改善 | 初回・処遇改善のみ |

| 難所 | 加算が3タイプある | 月途中の契約は日割り計算 |

介護保険の単位数計算は, 「数字」ではなく「考え方」を理解することが本質です

要介護と要支援(総合事業)は似て非なる仕組み, どの加算を, どの順序で, どの範囲にかけるかを整理できれば, 迷わなくなります

どの算定も根拠はケアプランと青本

現場で迷わないためには, 「ルールを覚える」より「なぜそうなるのか」を理解することが大切です

介護業界の99%は 単位数計算の根拠が分かっていません

サ責が単位数を“説明できる”ようになること――

そうすれば あなたは介護業界のトップ1%になれます

数字が頭にイメージできれば, お客さまやケアマネさんの信頼度が上がるばかりか 事業所の売り上げは上がり, 給料が増え, チームの信頼へつながります

このシリーズを通して, 他人からの曖昧な知識ではなく, “使える”自分の知識に変え, 「主体的に仕事をする」という認識を持つ

その積み重ねが, 訪問介護の質を底上げし, あなた自身の専門性を確立する第一歩になるのです