「要するにどゆこと?」用語を覚えれば何とかなる!

- 業務の流れが覚えられない!

- 言葉が”ピン”とこない

- ケアマネさんの言っていることが分からない・・・

そんなあなた とりあえず用語を覚えれば何とかなります!

このページでは 介護の事務で使う専門用語を厳選し 簡単に解説しました

ダラダラと長ったらしい説明もなしです!

前置きはこれくらいにして さっそく中身にいきます!

目次

介護保険制度関連

🏷️ 介護保険

市町村が運営する保険制度 介護が必要になった時, 介護サービスを受けられる仕組み

🏷️ 法改正

介護保険制度のルール変更 通常は3年に1度だが, 「コロナ」や「消費税改定」など, 社会情勢によって不定期に改正されることもある

🏷️ 認定調査

要介護度を決定するために, 市町村の嘱託員などが行う聞き取り調査

🏷️ 要介護認定

介護の必要度(要介護度)を判定する制度

🏷️ 要支援

状態が比較的軽く, 「支援」があれば生活できる状態

🏷️ 要介護

状態が比較的重く, 日常生活において他人の「世話」が必要と判断された状態

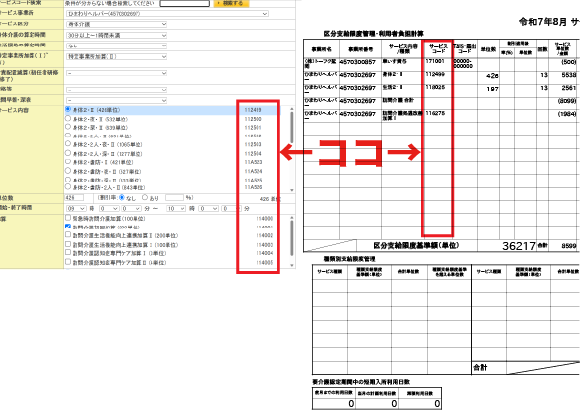

🏷️ 区分支給限度額

要介護度ごとに, 1か月に利用できる介護保険サービスの上限金額

🏷️ 基本単位数

介護サービスの費用を計算する基準となる点数

[例:地方では1点=10円]

🏷️ 介護報酬

事業所に支払われるお金

🏷️ サービスコード

各介護サービスに割り当てられた記号と番号

[例:「身体介護1」=「111111」, 「訪問型独自サービス11」=「A21111」など]

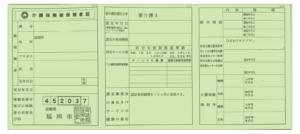

🏷️ 介護保険証

介護保険を利用できる証明書 こういう緑色の紙

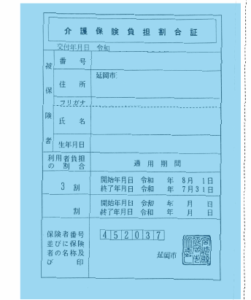

🏷️ 負担割合証

自己負担が1〜3割のどれに該当するかを示す証書

※延岡市では毎年 色が変わり 毎年7月に送付

🏷️ 1割負担(2割・3割)

介護保険サービスのうち, 利用者が自己負担する金額の割合

🏷️ 居宅サービス計画

「ケアプラン」の正式名称

🏷️ 事業所番号

各介護事業所に割り当てられた10桁の識別番号

【確認問題】

Q:市町村が運営する保険制度で 介護が必要になった時に 利用できる仕組みは?

Q:通常は三年に1度行われる 介護保険制度のルール変更のことを何という?

Q:要介護の度合いを決定するために 市役所からの聞き取り調査のことを何という?

Q:「要支援」とは 何が必要な状態?

Q:「要介護」とは 何が必要な状態?

Q:例えば「訪問介護」の費用を計算する基準となる点数のことを何という?

Q:介護サービスを行った事業所がもらうお金のことを 何という?

Q:例えば「訪問介護」などを利用するためのケアプラン この正式名称は?

記録・帳票・運営関連

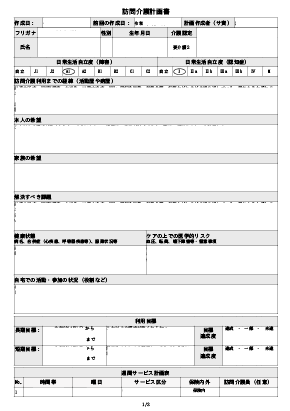

📝 計画書

ケアマネが作る「ケアプラン」と, 訪問介護事業所が作る「訪問介護計画書」などがある

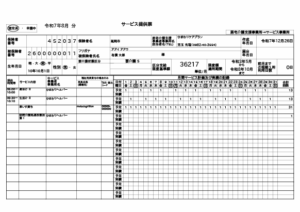

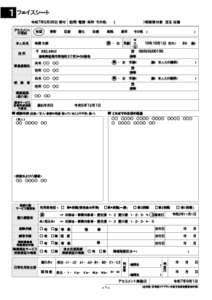

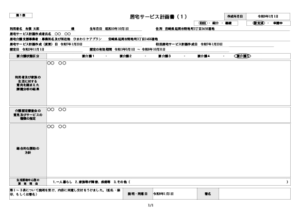

📝 ケアプラン

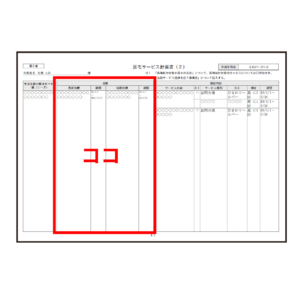

ケアマネジャーが作る介護計画書 正式には7種類

一般に「ケアプラン」と呼ばれるのは第1表〜第3表📝 第1表

居宅サービス計画書(1) 基本的な情報や全体方針を記載

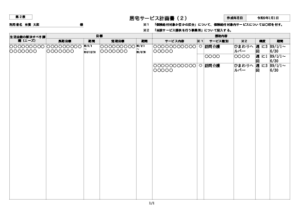

📝 第2表

居宅サービス計画書(2) サービスの目標や具体的な内容

📝 第3表

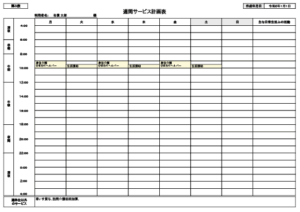

居宅サービス計画書(3) 1週間分のサービス提供スケジュール表

📝 第4表

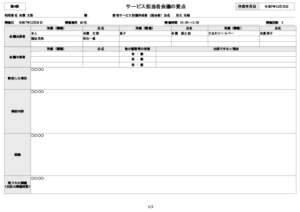

サービス担当者会議の要点を記録する議事録

📝 第5表

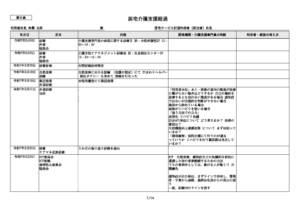

居宅介護支援経過 ケアマネ業務や 連絡の記録 「照会」も含まれる

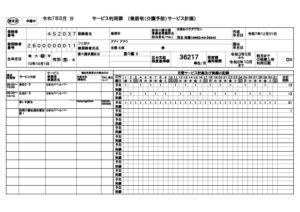

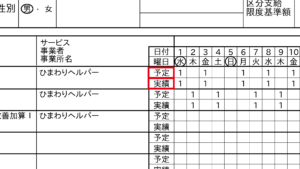

📅 第6表(利用票)

利用者に渡される1か月のスケジュール表

💴 第7表(別表)

1か月あたりのサービス費用の内訳・金額を記載した書類 利用票・提供票の裏面

📅 提供票

事業者側が使用する, 1か月のサービス提供スケジュール表

📅 利用票/提供票(りようひょう ていきょうひょう)

利用票と提供用をまとめて指す総称

🎯 長期目標

利用者の生活全体にかかわる最終目標 一般的に達成まで半年以上かかる内容を想定

🎯 短期目標

長期目標を達成するための段階的な目標 数か月以内に達成できる内容が中心で, 事業所の具体的な目的

🗓️ 予定

これから実施する予定のサービス 訪問スケジュールの予約

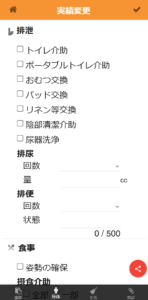

🗓️ 実績

実際に行ったサービスの記録 訪問後に記入する勤務簿や実績表

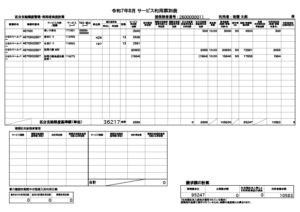

🔁 予定・実績・請求の関係

「予定」→やるつもり

「実績」→やったこと

「請求」→やった分のお金をもらう手続き(請求は後述)

🧾 実績記録

提供票の「実績欄」に「1」と記入する作業

🧐 アセスメント

事前調査のこと 初回の前や更新時に必須 最悪ケアマネからもらう「基本情報」でもOK!

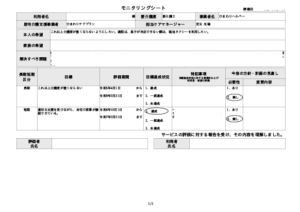

🔍 モニタリング

サービスの効果を 短期目標の終了月などに行い, 結果はケアマネに提出

🔄 アセスメントとモニタリングの違い

サービスを始める前に行うのが「アセスメント」 →はじめアセス

目標終了月に評価するのが「モニタリング」→あとモニタ

❓ 照会

本来は「不明点や確認事項を関係者に問い合わせること」

担当者会議に出席できない場合が多いが 単に連絡事項などにも使われる

⏱️ 暫定プラン

要介護認定の結果が出る前に, 緊急に仮で立てるケアプラン

📝 原案

担当者会議前のケアプランのたたき台 署名がまだない状態

📝 本案

担当者会議を経て確定したケアプラン 署名が入り, 正式なプランとなる

事業所は 署名入りコピーを持つ必要はなく 本案の内容が分かるものがあればよい

📋 訪問記録

ヘルパー訪問時の記録

📘 支援記録

ヘルパー訪問以外の 連絡事項や電話でのやりとり・他職種との情報共有などを記載する記録

📄 契約書

お客さまとの取り決め 最初のサービス前に締結し, 原則として終了時まで有効

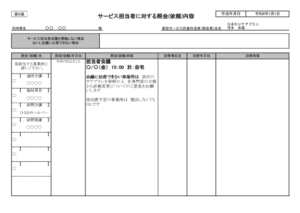

📑 重要事項説明書

お客さまとの取り決めのうち, 特に重要な情報を抜粋して説明する文書

法改正や事業所の変更時に再署名することもある

【確認問題】

Q:ケアマネが作る計画書はケアプラン では 訪問介護事業所が作る計画書は?

Q:ケアプランの一つで 利用者に渡される一カ月のスケジュール表を何という?

Q:ケアプランの一つで 毎月の介護サービス費用の内訳や合計が記載した書類を何という?

Q:実際に行ったサービスの記録で 提供票の表面に「1」と記入する書類を何という?

Q:サービスを始める前の「事前調査」のことを 何という?

Q:サービスの効果を測定し ケアマネさんなどに渡す書類を何という?

Q:「不明点や確認事項を関係者に問い合わせること」を何という?

Q:サービス担当者会議でケアプランの原案に変更なく了承され 支援記録に記録した お客さまの署名がない「原案」は 監査で「本案」と言っても差し支えない? [Yes]or[No]

請求・報酬関連

💰 請求

市町村から 働いた分の報酬をもらう手続き

📊 算定

計算して確定させること

🧾 レセプト

領収書(receipt)」が語源 医療や介護の現場では 「請求業務」のこと

👛 利用者請求

自己負担分(通常1〜3割)を請求する手続き 生活保護の方は, 市町村がその分を支払う

🔄 国保連請求の仕組み

① 市町村:利用者情報を管理

② ケアマネ:事業所がもらうお金をチェック

③ 事業所:請求書を提出

→ これら全体の受付業務を市町村ではなく国保連が代行

📤 給付管理

ケアマネジャーが, 事業所の報酬(介護サービス量など)を確認して, 国保連に提出する作業

🏢 国保連

「国民健康保険団体連合会」 介護サービス報酬の請求受付窓口

介護保険の運営→市町村

お金のやり取り→国保連が代行

💼 国保連請求

「①市町村」から支払われる介護報酬を, 国保連に通じて請求する手続き

通常はサービスの翌月に請求 さらにその翌月に振込

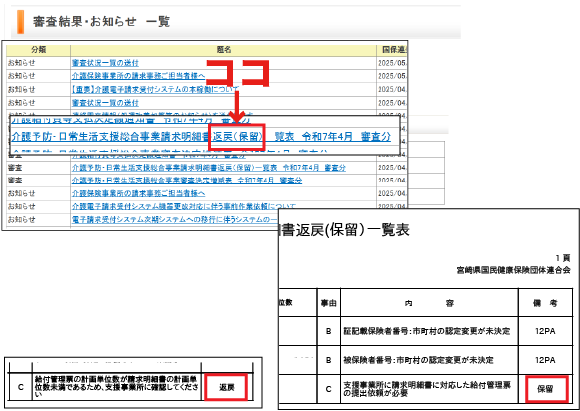

🔁 返戻(へんれい)

「①市町村」「②ケアマネ」「③事業所」の情報に不備があった場合, 請求書類が差し戻されること

※翌月に修正して再提出しなければお金がもらえない

「①市町村」が原因の場合→ケアマネを通じ市役所に正しい情報を伝えてもらう

「②ケアマネ」が原因の場合→ケアマネに修正してもらう

⏸️ 保留

「①市町村」と「③事業所」の情報はそろっているが, 「②ケアマネ」が未提出の場合に「保留」となる

※事業所は再提出不要で, ケアマネ側の対応が必要

📅 月遅れ請求

本来の月に請求できず, 後の月に請求すること

📤 再請求

修正後の請求書類を翌月に再提出すること

📝 過誤申立(かごもうしたて)

一度請求して報酬が確定・入金された後に ミスが判明した場合に, 市町村に訂正を申し立てる手続き

💸 有償(自費)サービス

介護保険を利用せず, 全額自己負担で行うサービス 介護保険のしばりがない

🌟 初回加算

初めての訪問月に, サービス提供責任者とヘルパーが同行した場合に加算される報酬

要するに提責の「手間賃」

📈 処遇改善加算

介護職員の賃金UPが目的の制度

全額ヘルパーや提責に賃金に充てなければならない 会社や社長がもらってはいけない

しかし 配分は会社が決める

【確認問題】

Q:訪問介護で働いた分を 市役所にもらう手続きのことを何という?

Q:「算定」って何?

Q:生活保護の方の1割負担 誰が支払う?

Q:介護サービスで働いた分を 市役所にもらうための請求書 どこに提出する?

Q:事業所がもらう介護報酬をケアマネがチェックすることを何という?

Q:1月分の介護報酬を2月に請求した 事業所にお金が降り込まれるのは 通常 何月?

Q:請求書類 事業所はちゃんと提出したが ケアマネが出し忘れていた その場合 国保連の審査結果はどうなる可能性が高い?

Q:仮名:延岡太郎の介護報酬10万円を請求したが ケアマネは9万円と報告した この場合 国保連の審査結果は どうなる?

Q:介護認定が遅れて 本来の月に介護報酬の請求ができなかった どうすればよい?

Q:返戻となった場合 その翌月に請求書を再提出することを 何という?

Q:初めての訪問月に加算される「提責の手間賃」のことを 何という?

略語・その他

🏠 居宅(きょたく)

「居宅介護支援事業所」の略

ケアマネジャー(介護支援専門員)が所属する事務所

主に要介護1~5の方のケアマネ業務をするが 条件付きで要支援1・2も可能

🏢 包括(ほうかつ)

「地域包括支援センター」の略称

主に要支援1・2の方のケアマネ業務を担当

👤 提責・サ責

「サービス提供責任者」の略称 訪問介護事業所の現場責任者

ヘルパーの調整や 利用者・ケアマネとの連絡役

🏠 居宅サービス

在宅や「アパート・自宅扱いの施設」に入居するお客さま向けの 介護保険サービスの総称

在宅とは 本当に自宅に住むお客さまのこと

※「施設サービス」の入所者は使えない

🏢 施設サービス

施設に入所している高齢者向けの 介護保険サービスの総称

※「居宅サービス」のお客さまは使えない

❓ 入居と入所の違い

「アパート・自宅扱いの施設」:入居 → 住宅型有料老人ホームなど

「施設サービス」:入所 → 特養・老健・グループホームなど

※住宅型有料老人ホームは アパート・自宅扱い!

🧑⚕️ デイケア・通リハ

「通所リハビリテーション」の略称

リハビリ目的のデイサービス 医師の関与があることが特徴

「居宅サービス」に分類

🏡 訪看(ほうかん)

「訪問看護」の略称

「居宅サービス」に分類

🏨 特養

「特別養護老人ホーム」の略称

「施設サービス」に分類

🏥 老健

「老人保健施設」の略称

リハビリして在宅復帰をするための中間的施設 原則 長期入居できない

「施設サービス」に分類

🛡️ BCP(ビー・シー・ピー)

「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略

災害や感染症が起きても, 介護サービスを継続するための計画

🔧 自立支援

「できることは自分でやってもらう」支援方針

道具や人的支援を活用しながらも, お客さまが主体的に生活できるようにする

「甘え」や「代わりに全部やる」はダメ

🚨 セルフネグレクト

「自己放任」 自分の健康や生活を放棄してしまう状態

【確認問題】

Q:包括ではなく 自宅に住む利用者のケアマネ事業所のことを 通称何という?

Q:ていうか「包括」って何の略?

Q:有料老人ホームに入居する方向けの介護保険サービスを総称して何という?

Q:「デイケアに入所したい」何かおかしくない?

- このページを登録し「辞書代わり」にお使いください

- 「聞き流し」でもOK! 動画版を何度も聞き流すことで 自然に覚えましょう!