教科書・講義ではワカラン!

突然ですが問題です!

Q:介護扶助の申請は誰が行う? 提出する書類は? 提出先は?

Q:生保申請の相談は 資産がいくらになったら行うとスムーズ?

Q:介護システムに生保情報が正しく入力されているか どの帳票で確認する?

居宅のケアマネさんや介護福祉士さんなら知っていて当然 だけど介護の教科書に載ってますか? 研修で習いましたか? 具体的な実務となると

「よくわからない」のはナゼ?

教科書や講義で習うのは「生活保護法の歴史」「憲法」「福祉事務所のケースワーカー」とか・・・

つか 福祉事務所ってドコ? ケースワーカーって何?

「歴史? んなもん どうだっていい」

「で? 仕事では 結局 私は”ナニ”すればいいの?」

みなさんが知りたいのは これですよね? ぶっちゃけ 教科書には具体的なことは書いてない 研修で”分かった気”なっても 結局 現場の事務では何やればいいのかわからないのが現状です

ですから 今回は 余計な理屈抜き! 具体的に「こうすればOK!」という内容だけをまとめました

現場で必要な生活保護の知識は 実はとってもシンプル 今日ここで一気に覚えてしまいましょう!

※見たいところにジャンプしてね!

目次

ケアマネがやること

- 介護扶助の申請

- 受給者情報の入力

- 提供票/利用票の確認

- 介護扶助の更新

- 通院時の助言

※既に生活保護受給資格がある方が前提

※延岡市が場合

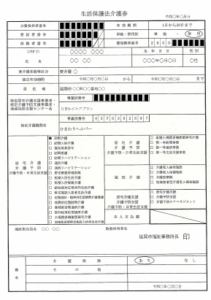

介護扶助の申請

「ケアプラン1〜3表」と「利用票」を 市役所生活福祉課の「介護保険ポスト」に入れるだけ!

※締め切り:毎月20日前後(以降は月遅れ)

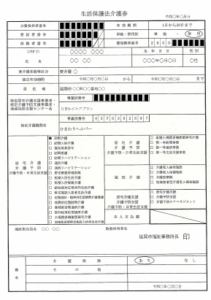

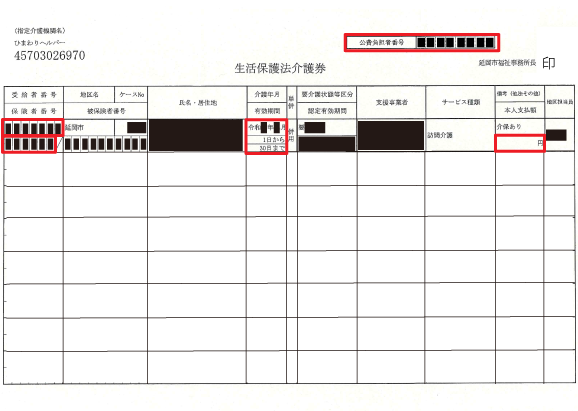

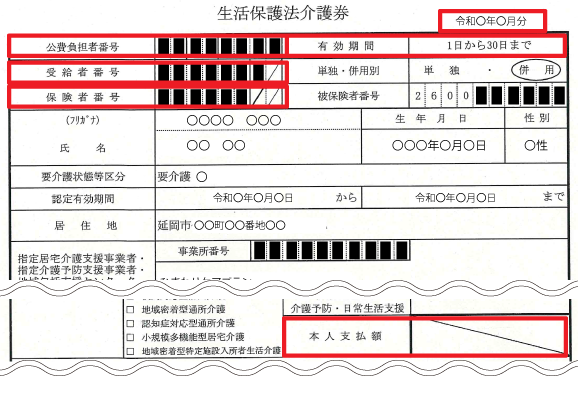

月末~翌月初旬に「介護券」が事業所に郵送される

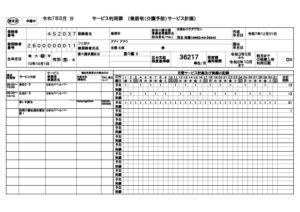

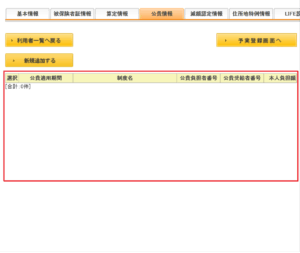

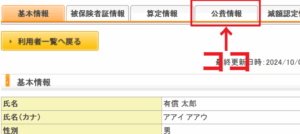

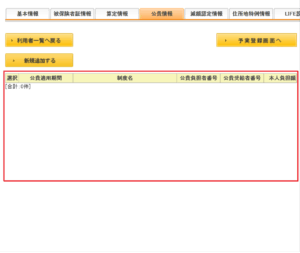

受給者情報の入力

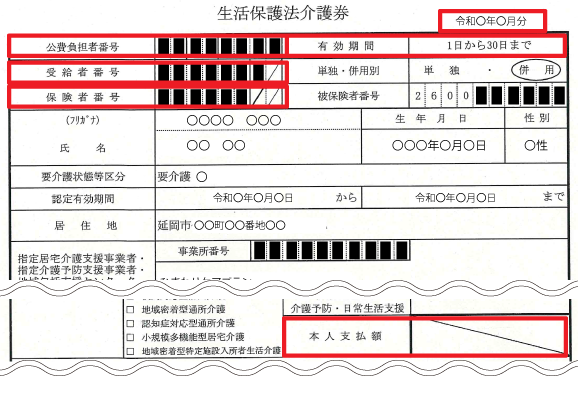

生保の情報を介護ソフトに入力

項目は「期間」「公費負担者番号」「公費受給者番号」「本人負担額」の4つだけ!

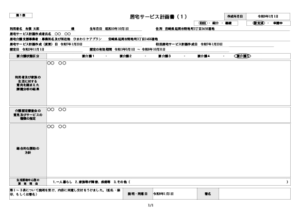

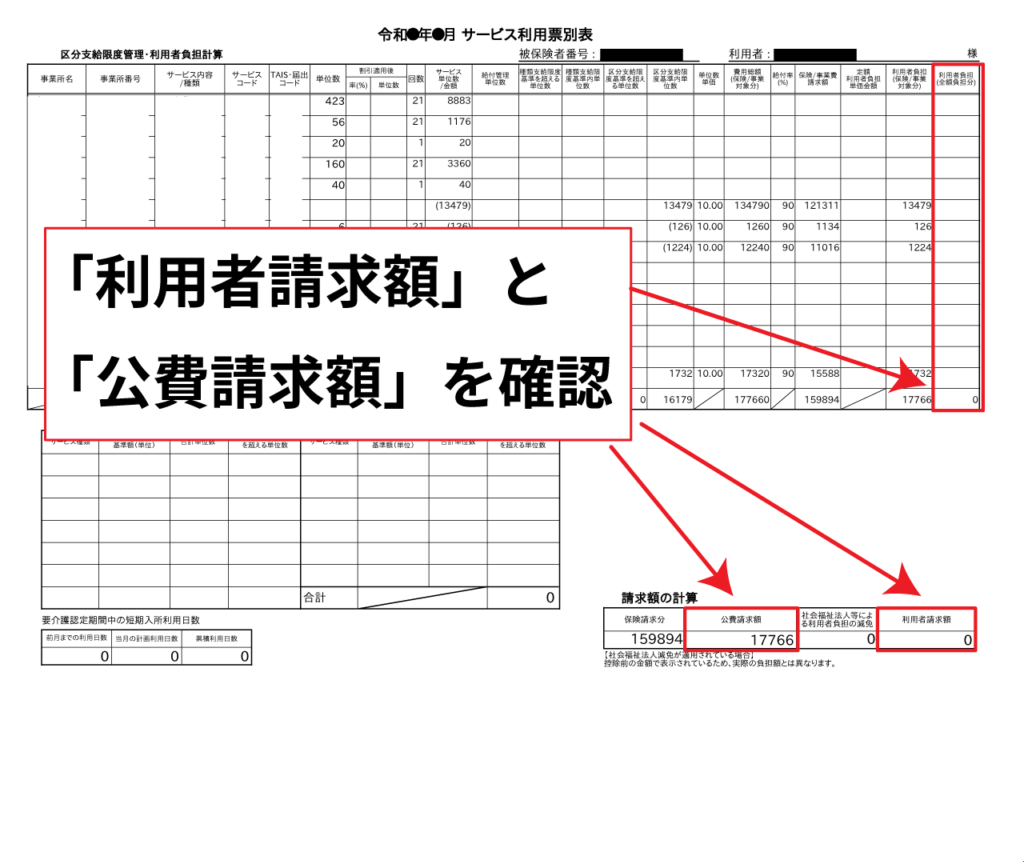

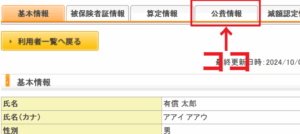

提供票/利用票の確認

配る前に確認する

介護券の「本人支払額」と利用票の「利用者請求額」が同じになることを確認

※全員「0円」ではないことに注意!

介護扶助の更新

「介護扶助の申請」と全く同じ!

「ケアプラン1〜3表」と「利用票」を 市役所生活福祉課の「介護保険ポスト」に入れるだけ!

ケアプランの更新

・新しい事業所を追加した場合

・介護保険証を更新した場合

※忘れがちなので要注意!

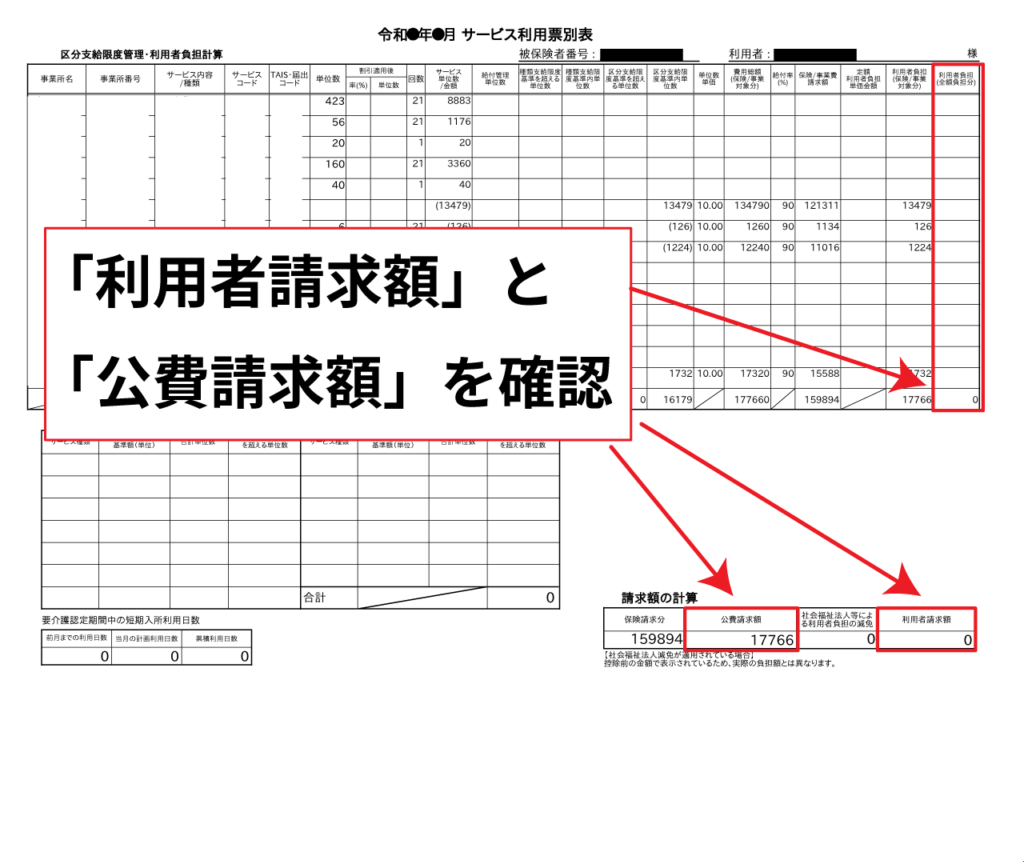

通院時の助言

- 初診の前に まず生活福祉課の許可が必要(電話でOK)

- 薬局も忘れずに!

- 通院時のタクシー利用には 通院証明書が必要

※お客さまがやるべき事だが 知らない方のために助言すると親切

※通院時のタクシー利用は「お客さまに知って欲しいこと」で解説

復習問題

Q1.

生保受給者に介護保険サービスを提供する場合 ケアマネが提出する書類と その提出先は?

→ 正解:「ケアプラン1~3表と利用票」「市区町村役所の生活福祉課」

Q2.

「介護券」はどこに送られてくる?

→ 正解:各介護保険事業所

Q3.

介護システムに生保情報が正しく入力されていることを確認する際 どの書類のどこを確認する?

「利用票/提供票 別表」と「介護券」:「利用者請求額」と「本人負担額」が一致しているか

Q4.

介護扶助の「更新」はいつ?

→ 正解:ケアプランや介護保険の更新と新しい事業所を追加した時

Q5.

生保受給者の「本人支払額(利用者負担)」は 介護費・医療費・家賃などは必ず0円である

(〇か×で答えなさい)

→ 正解:×

※所得や条件によっては少額の負担が発生することがある

サ責(事業所)がやること

- 契約時に必ず生活保護の確認

- 月末~月初に介護券を確認

- 受給者情報の入力

- 利用票/提供票の確認

- 通院時の助言

※ケアマネより事務は少ないが 確認漏れで「返戻」「月遅れ」「過誤請求」になるので注意!

契約時に必ず生活保護の確認

ケアマネやお客様に「生保ですか?」と確認すればOK

初回の面談・契約時に 必ず確認!

なぜなら

- ケアマネがうっかり忘れても デメリットは少ない

- 事業所は 最悪「過誤請求」になり デメリットが大きい

- したがって ケアマネの”うっかり”が 多い事案だから!

「初回に確認するだけ」やることはシンプルだが 事業所には”うっかり”のデメリットが大きいので 必ず忘れないように!

月末~月初に介護券を確認

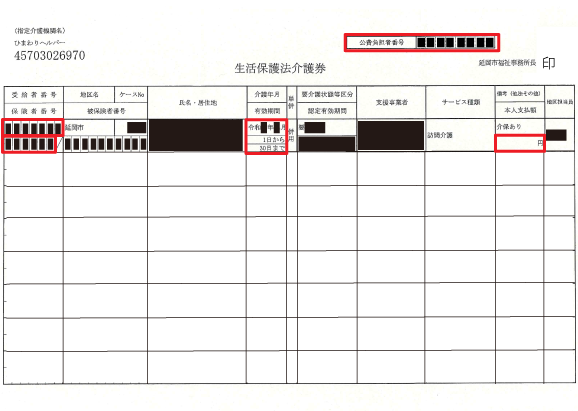

「月初」までには届く「介護券」を確認

未到着の場合

・ケアマネに連絡し確認「申請忘れ」の可能性あり

・請求までに間に合わなければ「月遅れ請求」

受給者情報の入力

生保の情報を介護ソフトに入力

(「ケアマネがやること」→「受給者情報の入力」と全く同じ)

項目は「期間」「公費負担者番号」「公費受給者番号」「本人負担額」の4つだけ!

提供票/利用票の確認

ケアマネから届く提供票を確認

介護券の「本人支払額」と利用票の「利用者請求額」が同じになることを確認

※全員「0円」ではないことに注意!

お客様によっては数百円~千円程度の 支払額のある方がいます 生保のお客さまは「すべて0円」と勘違いしている方もいますので あらかじめお伝えしておきましょう

通院時の助言

- 初診の前に まず生活福祉課に許可をもらうよう助言(電話でOK)

- 薬局も忘れずに!

- 通院時のタクシー利用には 通院証明書が必要

※お客さまがやるべき事だが 知らない方のために助言すると親切

※通院時のタクシー利用は「お客さまに知って欲しいこと」で解説

復習問題

Q1.

生活保護かどうかの確認は どのタイミングで行うのが最も効率的?

→ 正解:初回面談・契約時

Q2.

生活保護の確認を怠った場合 事業所側に起きうるリスクはどれか?

A. 利用者からのクレーム

B. ケアマネの信用低下

C. 過誤請求や返戻

D. 交通費未精算

→ 正解:C

Q3.

介護券が月初までに届かなかった場合 まず誰に連絡する?

→ 正解:ケアマネジャー

※申請漏れの可能性があるため

Q4.

介護券情報を入力する際に あまり重要ではない情報は?

A. 公費負担者番号

B. 本人負担額

C. 介護保険証番号

D. 公費受給者番号

→ 正解:C

Q5.

「生保受給者の自己負担額は全員0円だから『集金』はない」 何かおかしくありませんか?

→ 正解:全員0円ではない 一部の方には数百円〜千円程度の自己負担が発生することがある

Q6.

介護システムで生保情報が正しく入力されているか どの帳票で確認すればよい?

→ 正解:「別表」の「利用者請求額」と「介護券」の「本人支払額」の一致

Q7.

生保受給者がタクシーを利用して通院する時 どんな書類を持っていくことを助言する?

→ 正解:通院証明書

お客様に知っておいてほしいこと

- 「生活に困ったら まず相談!」

- 「すべて0円」ではない

- 「初めての病院」必ず事前に連絡

- 「薬局も指定制」

- 「通院タクシー代も対象」

「生活に困ったら まず相談!」

「年金が無い」「あっても少なく生活に困窮」など 経済的に生活に困ったら とりあえず生活福祉課に相談します 案外すぐに保護の開始となります 相談時期の目安は「所得が無く貯金が100万円以下」です

「すべて0円」ではない

よくある勘違いです 生保になったらすべて0円になるわけではない 年金が無くても 民間の私的な給付など 僅かでも「所得」があれば 自己負担が発生する方もいます

「初めての病院」は必ず事前に連絡

「介護券」同様 受診の際にも「医療券」が必要 基本的には1つの科で1つの医療機関での受診が原則 「医療券」は1つの科・1つの病院に対してしか発行されません また「生活保護指定病院」しか保護を受けられません 他科や他医院を受診したい場合は 生活福祉課の地域担当に相談し 新たな医療券を発行してもらう必要があります

「薬局も指定制」

病院と同様に 変更は自由ではありません

「通院タクシー代も対象」

通院に係るタクシー(福祉タクシーもOK)代も 保護の対象

- 病院と同様にあらかじめ許可を

- 基本は「償還払い」

- タクシー会社によっては タクシー代を直接市役所に請求できる(本人は0円)

※注意点!

- 自宅⇔病院のみ「寄り道」できない

- 対応できないタクシー会社もあるので予めタクシー会社に確認を

- 通院証明書が必要

タクシーを使う手順

- 予め市役所に許可

- 対応できるタクシー会社を探す

- 受診時には必ず「通院証明書」を病院に提出

- (償還払い)タクシー代を支払い 領収書(レシートでOK)をもらう

- (償還払い)「通院証明書」「タクシー領収書」を市役所に提出

- (償還払い)翌月 市役所からタクシー代が口座に振り込まれる

- (タクシー会社が請求する場合)「通院証明書」をタクシー会社に渡し タクシー代は支払わない

- (タクシー会社が請求する場合)タクシー会社がタクシー代を 市役所に請求

復習問題

Q1.

「生保を受給すれば すべての支払いが完全に0円になる 〇か?×か?」

→ 正解:×

※年金や私的給付などの所得があれば 自己負担が発生するケースもあります

Q2.

生保の相談をする目安として適切な条件はどれか?

A. 所得があるがローンが多い

B. 年金があり 毎月5万円以上貯金できている

C. 所得がなく 貯金が100万円以下

D. 住宅ローンを完済した直後

→ 正解:C

Q3.

生活保護を申請するには 貯金が完全にゼロでなければならない?

→ 正解:×

※概ね1ヶ月分以下の生活費の残高であれば相談可能です。

Q4.

初めての病院にかかる際 生保受給者が最初にするべきことは?

A. 自費で一度診察を受けておく

B. 保険証を病院に提示する

C. 生活福祉課に連絡し 医療券の発行を依頼する

D. ケアマネに通院証明を依頼する

→ 正解:C

Q5.(選択式)

医療券はどのように発行されるのが原則か?

A. 科や病院を問わず自由に出される

B. 病院から自動的に送られてくる

C. 診療科ごとに1枚ずつ 1つの病院に対して発行

D. 国保連がまとめて発行

→ 正解:C

Q6.

医療扶助でも 薬局の「選択の自由」があり どこを使っても問題ない 〇か×?

→ 正解:×

※薬局も生保指定に限られ 変更には医療券の申請が必要

Q7.

償還払いで通院タクシーを使うために 必要な書類はどれ?(2つ選択)

A. 保険証

B. 通院証明書

C. タクシー領収書

D. ケアプランの写し

→ 正解:B, C

Q8.

通院タクシーを使う際 病院のあと買い物に寄っても費用は支給される?

→ 正解:×

※「自宅⇔病院」のみ対象 寄り道は対象外

Q9.

タクシー代を償還払いで受け取る場合の手順として誤っているのはどれか?

A. まず生活福祉課にタクシー利用の許可を得る

B. タクシー会社に直接請求を依頼する

C. 病院で通院証明をもらい タクシーの領収書と一緒に市役所に提出する

D. 後日、指定口座にタクシー代が振り込まれる

→ 正解:B

※償還払いの場合は利用者自身が一旦支払う

Q10.(○×問題)

タクシー会社によっては タクシー代を本人に代わって市役所へ直接請求できる

→ 正解:○

※その場合 本人はタクシー代を払わなくてよい ただし 対応していない会社もあるので要確認

解説編:ざっくり制度の基本を

生保は1つじゃない!8種類ある

全部覚える必要はありません!

| 扶助名 | 内容 |

|---|---|

| 生活扶助 | 食費・衣類・日用品など |

| 住宅扶助 | 家賃・共益費など |

| 教育扶助 | 義務教育に関する費用 |

| 医療扶助 | 医療費・入院費 |

| 介護扶助 | 介護サービス費 |

| 生業扶助 | 高校進学・技能習得等の費用 |

| 出産扶助 | 分娩・出産費用 |

| 葬祭扶助 | 火葬・埋葬費用など |

ケアマネは「介護・医療・住宅扶助」

サ責は「介護・医療扶助」

さえ知っておけばOK

生保と介護の流れをざっくり理解!

- 生活保護の申請

- 介護扶助の申請

- 介護券の送付

- 受給者情報の入力

- 利用票/提供票交付

- サービス実施

- 国保連請求・給付管理

- 自己負担分は市町村が肩代わり 国保連を通じて事業所に振り込まれる

福祉事務所・ケースワーカーって?

詳しくは置いといて・・・

「市区町村の生活福祉課」「生活保護担当職員」

のこと これだけ知っておけば 充分

なお 生活保護担当は担当が分かれています 以下の3つさえ知っておけばOK

- 保護申請担当:保護申請の審査だけを行う

- 地区担当:日頃の生活や通院許可など

- 介護保険担当:介護扶助の事務を行う

※注意してね!

- 担当職員は 異動のため 数年で担当が変わる←イチイチ名前を覚えなくてよい!

- 比較的若い職員が多い←制度に詳しいとは限らない!

- 特に4月は人事異動で不慣れな職員になる場合も←「ケアマネ・サ責が教えてあげる」気持ちで連携を

復習問題

Q1.

生活保護で「介護サービス費」が支給される扶助名はどれか?

A. 生活扶助

B. 医療扶助

C. 介護扶助

D. 給付扶助

→ 正解:C

Q2.

生活扶助は 病院の診療費や薬代などを支給する制度である(○×問題)

→ 正解:×

※それは「医療扶助」 生活扶助は食費・衣類・日用品など

Q3.

以下の流れの中で「介護券の送付」の前に行うべき手続きはどれか?

A. 給付管理票の提出

B. ケアプラン作成

C. 介護扶助の申請

D. モニタリング記録の整理

→ 正解:C

Q4.

生保での介護保険サービス利用時 自己負担(1割分)は市町村が肩代わりする(○×問題)

→ 正解:○

Q5.

地区担当が 不慣れな新人ケースワーカーだった 適切な姿勢は?

A. 制度を教えてあげるつもりで丁寧に対応する

B. 担当を変えてもらうよう要求する

C. 書類を郵送して放置する

D. 対応せずケアマネに丸投げする

→ 正解:A

こんな時は?~よくある質問~

- Q:ケアプランは「本案」でないとダメ?

A:システムから印刷したものでOK 署名・捺印なしでも大丈夫 - Q:車は持てないの?

A:原則NG ただし交通機関の無い僻地や障がい等の事情があれば例外あり - Q:貯金があったら受給できない?

A:概ね「1か月の生活費以下」が受給開始の目安 - Q:貴金属はどうする?

A:高額なものは売却対象(生活資産に換価) - Q:タンス預金を隠していたら?

A:通報義務はないが 放置や黙認は望ましくない

「守秘義務」と「倫理的判断」のジレンマにはバランスを取り 上司・管理者に相談を

記録を残し 必要に応じて本人へ「助言」するのが現実的対応 - Q:認知症の親の保護費を子が使い込んでいる場合は?

A:明確で悪質な場合は「経済的虐待」→警察へ通報

疑いの場合→まずはケースワーカーに相談 - Q:「生保なのに金遣いが荒い」と思ってしまう…

A:「性格」の問題であり「制度」の問題ではない

生保利用者の「消費」で経済が回っている側面もある あなたが感情的にならず 支援者としての立場を大切に - Q:介護保険料を滞納し3割負担だった人が生保受給すると?

A:自己負担は1割負担に減額 - Q:「介護券が来ない」どうする?

A:月初め3営業日過ぎても届かなければ 月遅れ請求・ケアマネに連絡 - Q:ショートステイ(短期入所)利用時に「介護保険負担限度額認定証」は必要?

A:いいえ 自動的に「第一段階」となり利用料はない 食費等は介護扶助の対象 その他の費用は施設に訊きましょう