「習わない!」「覚えられない!」”モヤモヤ”を完全解決

介護の現場に「脳卒中」のお客さまは たくさんいらっしゃいます 一方で 介護の教科書には こう分類されています

【脳卒中】

・脳梗塞

・脳出血

・くも膜下出血

皆さん こう思いませんか?

「脳出血」と「くも膜下出血」ってなぜ分けるの? 「出血」でまとめればいいじゃん!

さらに 介護の現場に出れば「アテローム血栓性」「ラクナ梗塞」「心原性脳塞栓・・・」

これって何? 習ってないんだけど・・・

現場では よく聞くけど 知らない医療用語のオンパレードです

たくさんあるのに 習わないってどういうこと?

ですので今回は 現場でよく聞く脳卒中の各病名を解りやすくご説明します

その前に 留意点を!

- 介護職は 最初の章の知識でだけで充分 興味ある方だけ各病名を見てください

- 「診断は医師の領分」 知識を得ても”医者気取り”で「断定」や「診断」は絶対にダメ

- 国際疾病分類を参考にしましたが 介護職向けに私の判断で構成しなおしました

- 所詮 情報源はネット上のもの 参考程度にご覧ください

目次

初級者向け:ざっくり全体像・分類

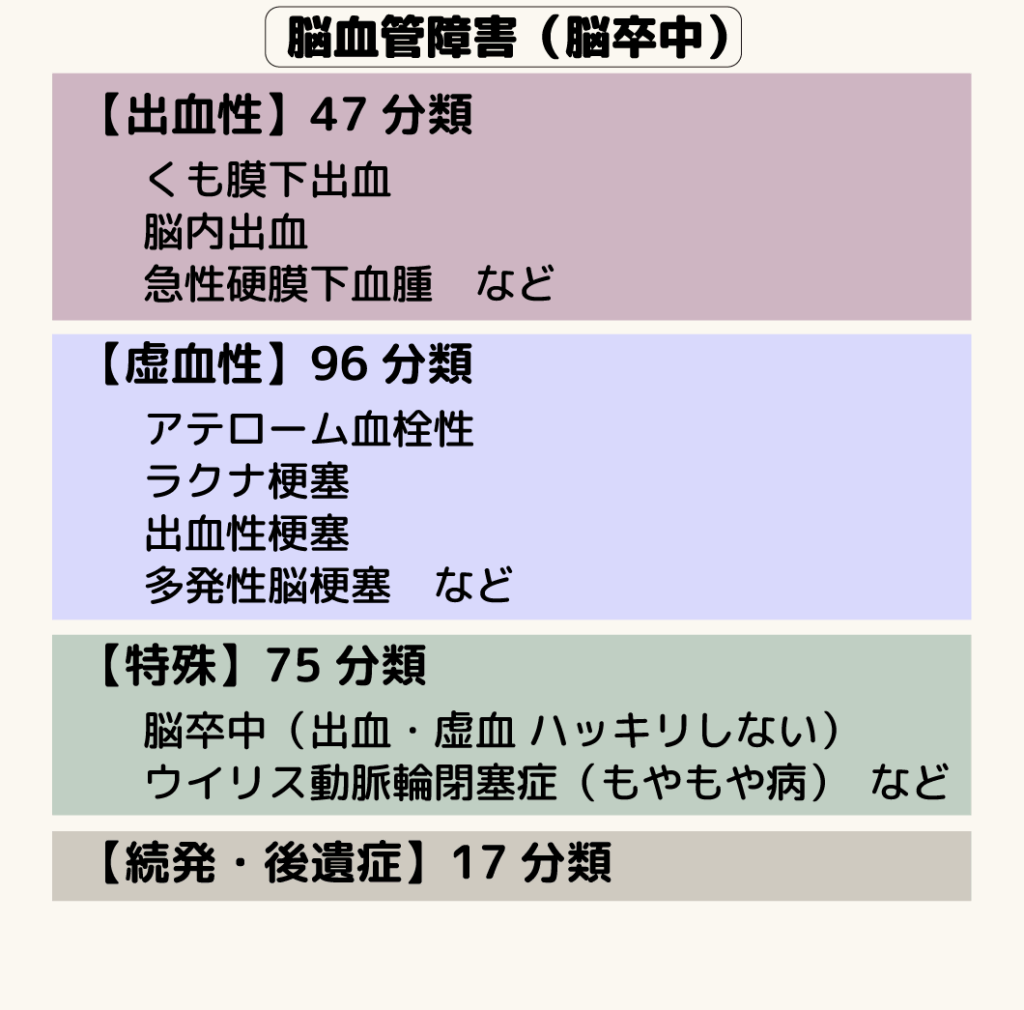

【分類の基礎】分類は「出血」と「詰まり」の2つ あとは「それ以外」と「後遺症」

| 分類 | 説明 |

|---|---|

| 🩸 出血性脳卒中 | 脳の血管が破れて 出血するタイプ |

| 🧊 虚血性脳卒中(脳梗塞) | 脳の血管が詰まって 血が止まるタイプ |

| その他の脳卒中 | どちらにも分類できないタイプ |

| 続発・後遺症 | 後遺症に分類されるタイプ |

介護職は この分類を知っていれば充分です

詳しく見ると それぞれの発生部位・原因・特徴に分けて 全体で200分類以上になります その中で現場で聞いたことをまとめると以下の通り

【Ⅰ】出血性脳卒中「血が出る」

| 名称 | 出血部位 | 原因 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| くも膜下出血 | くも膜下腔(脳の表面) | 動脈瘤が破裂 | 「突然の激しい頭痛」「意識障害」 |

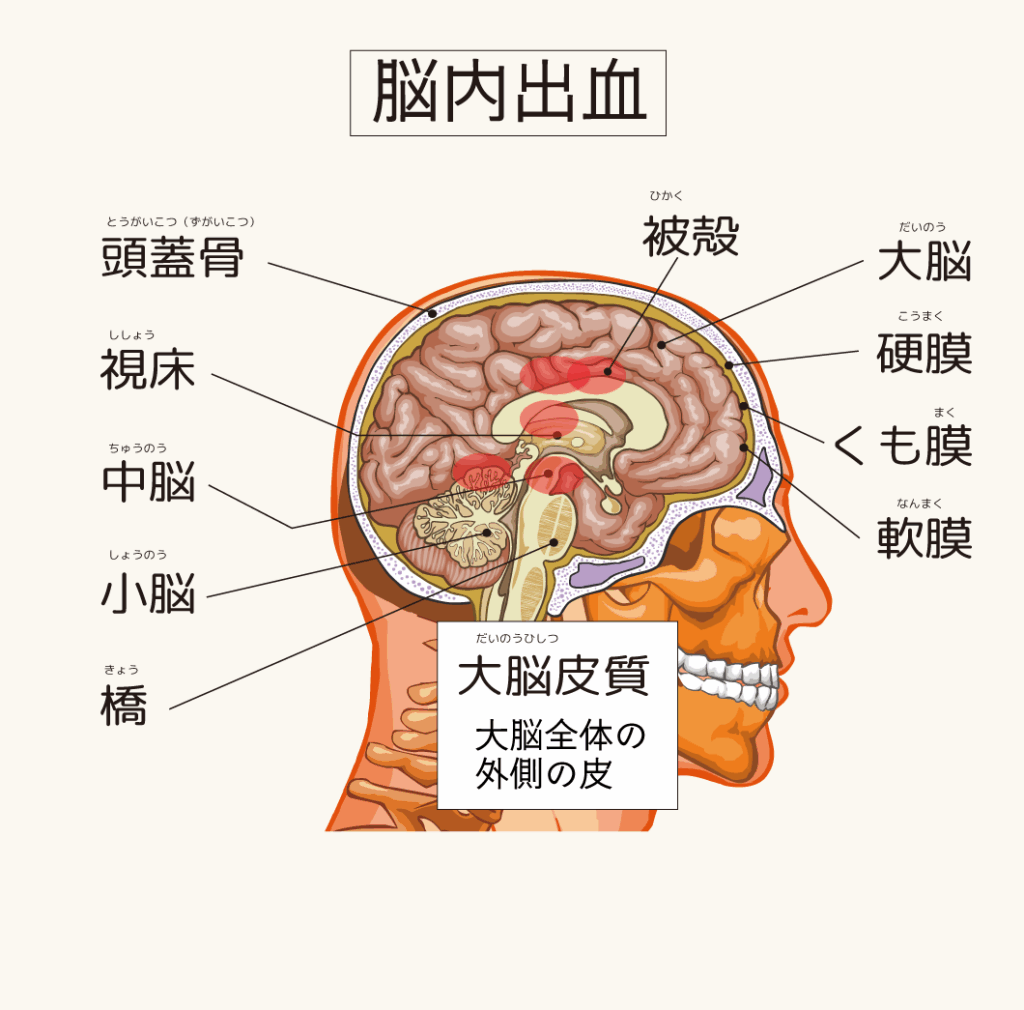

| 脳内出血 | 脳の中身 | 高血圧で小血管が破れる | 被殻・視床・橋などによく起こる |

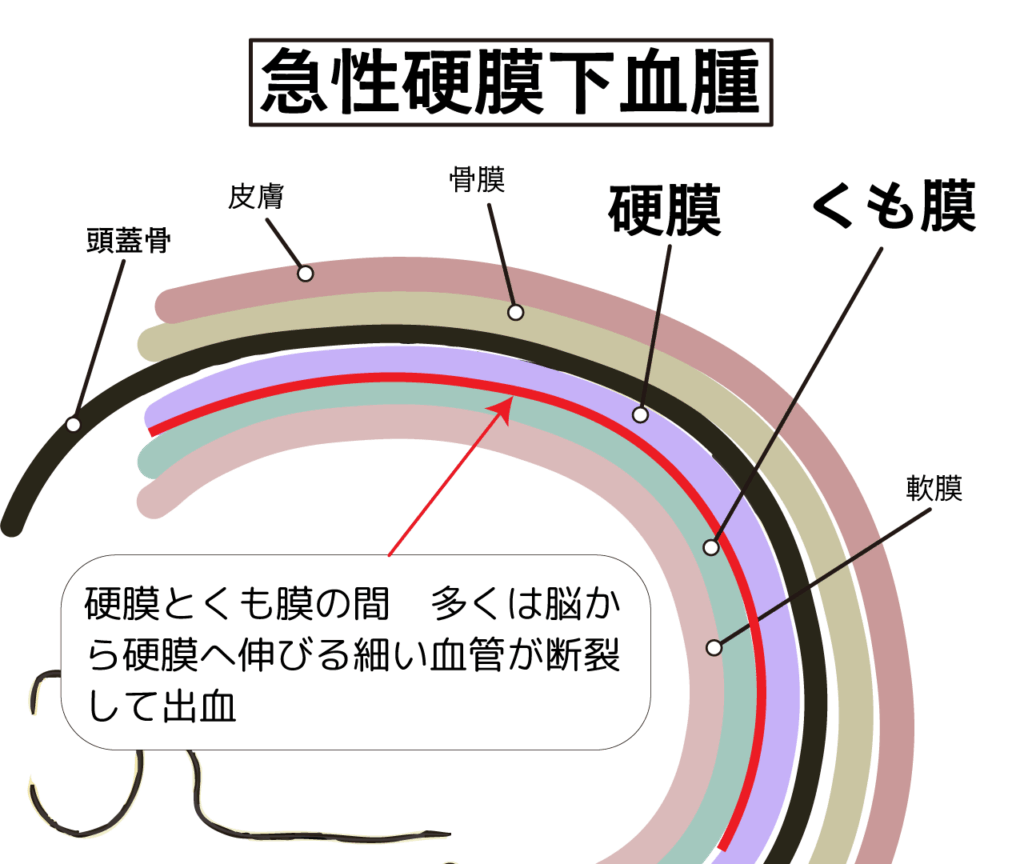

| 急性硬膜下血腫 | 硬膜の下(脳の表面) | 頭部打撲で静脈が裂ける | 高齢者で転倒後に徐々に意識低下 |

【Ⅱ】虚血性脳卒中「血が詰まる」

| 名称 | 詰まる場所・原因 | 特徴 |

|---|---|---|

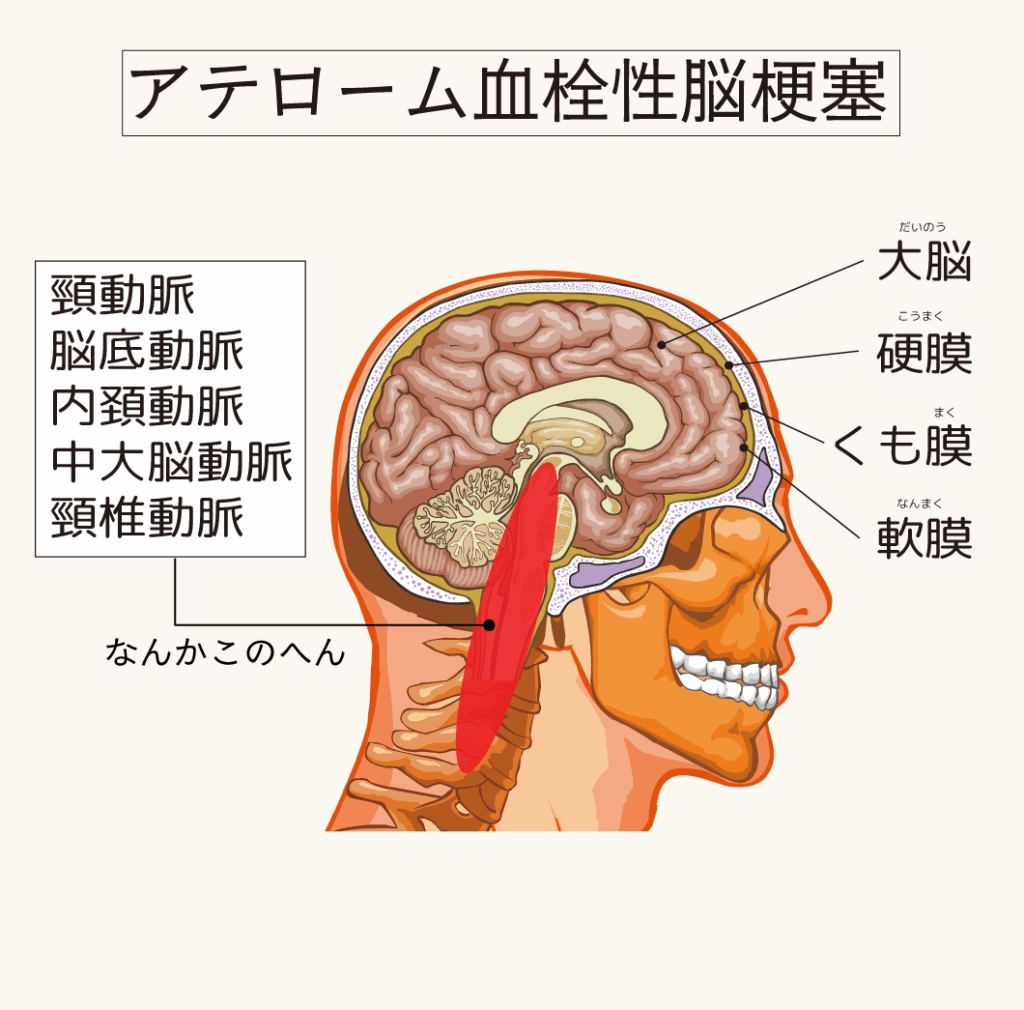

| アテローム血栓性脳梗塞 | 太い動脈の動脈硬化 | 徐々に進行, 再発多い |

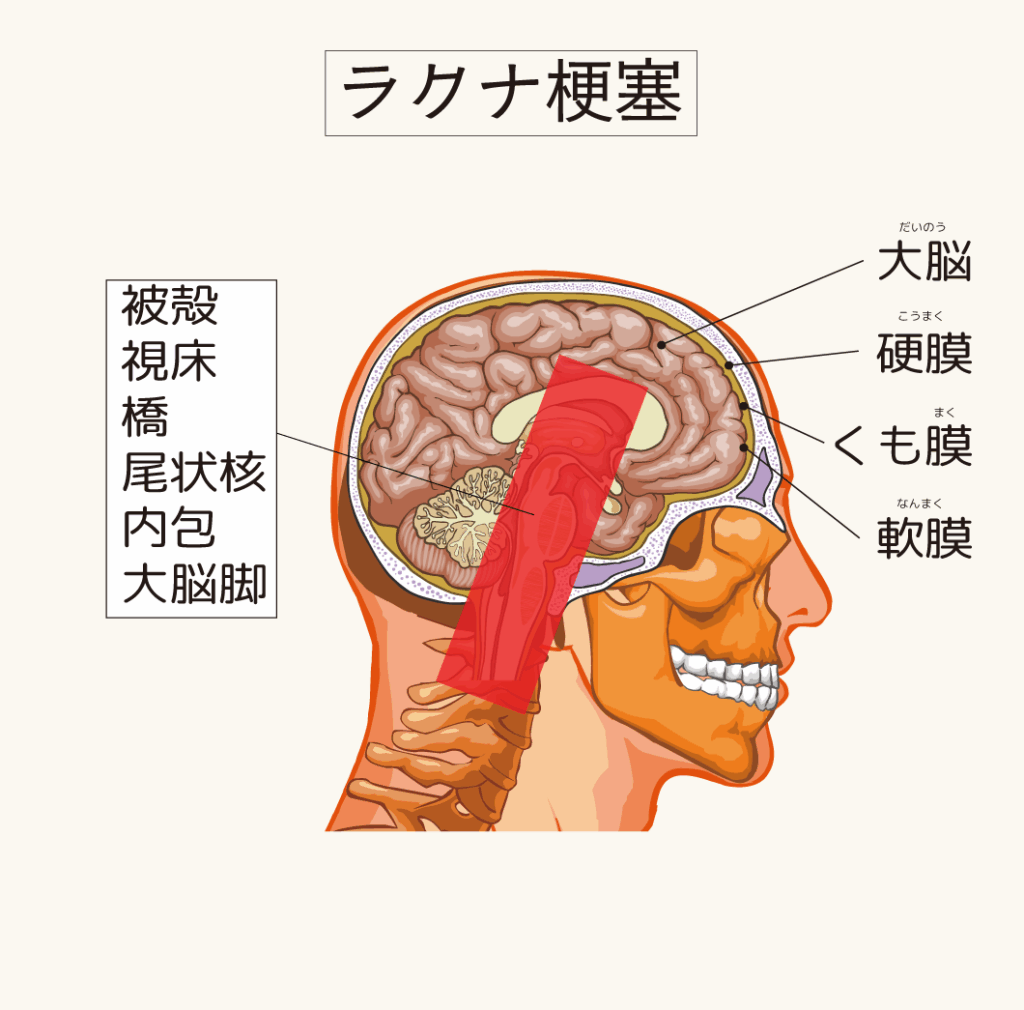

| ラクナ梗塞 | 小さな穿通枝動脈(脳の奥) | 高血圧に多く, 無症状なことも |

| 出血性脳梗塞 | 詰まった血管が再灌流で破れる | 梗塞+出血の合併状態 |

| 多発性脳梗塞 | 小さな梗塞があちこちに同時発生 | 認知症や慢性虚血性変化を伴いやすい |

【Ⅲ】その他の特殊型:脳卒中分類に含まれるが独立性が高い疾患

| 名称 | 特徴・原因 | 好発部位 |

|---|---|---|

| 脳卒中(総称・その他) | 総称もしくは 出血・虚血がハッキリしないもの | 機序により3分類(出血性・虚血性・くも膜下) |

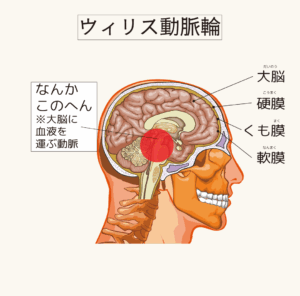

| ウイリス動脈輪閉塞症(もやもや病) | 内頸動脈終末部の異常閉塞+側副血行路形成 | 小児~若年女性, 出血・虚血どちらも起こる |

【Ⅳ】続発・後遺症

それぞれの病名の後遺症があるだけ!

【見分け方の基礎】

- 脳出血「ドンときて 意識が飛ぶ」:激しい頭痛・嘔吐・意識障害

- 脳梗塞「何だかヘン 片側がおかしい」:片麻痺・ろれつ・表情に左右で差がある

介護職は これだけ知っていれば充分 後は 医療従事者の指示に従います

「もっと詳しく!」って方は 以下をご覧ください

出血性脳卒中

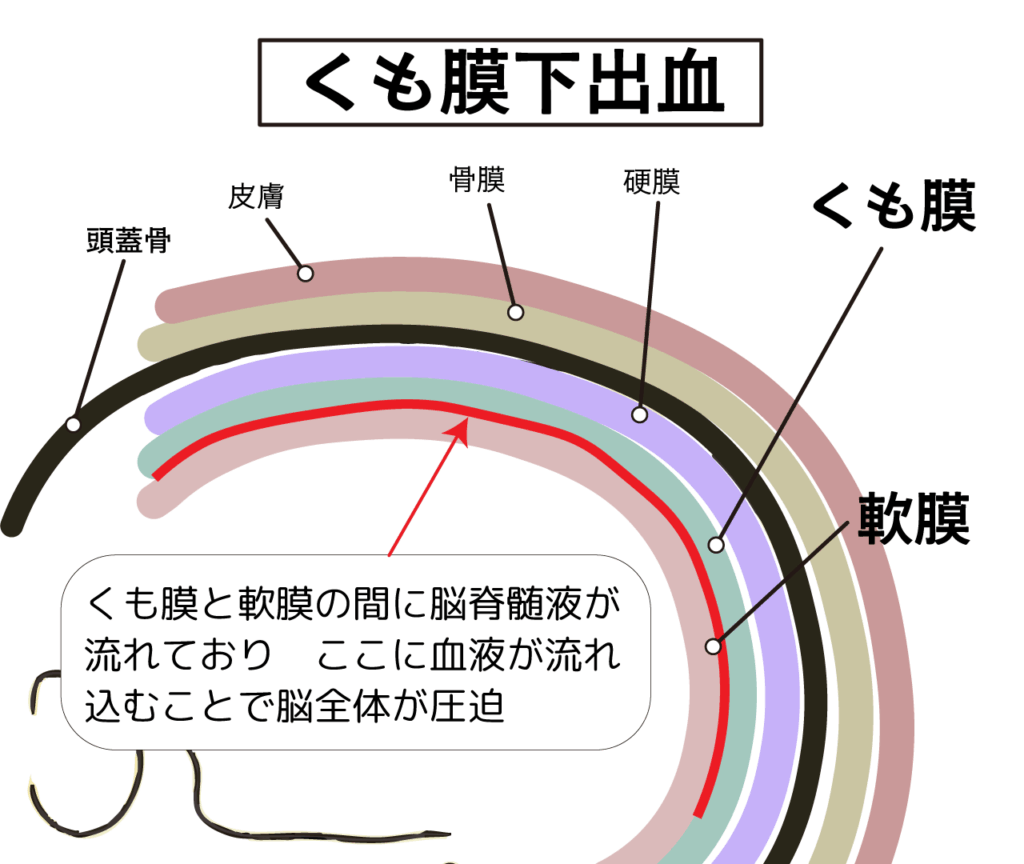

🧠くも膜下出血

突然の意識障害や激しい頭痛で発症する重篤な脳卒中の一種 脳動脈瘤の破裂が主な原因

[📒Check! 動脈瘤:動脈の壁が弱くなって 風船のように膨らんだ”コブ”]

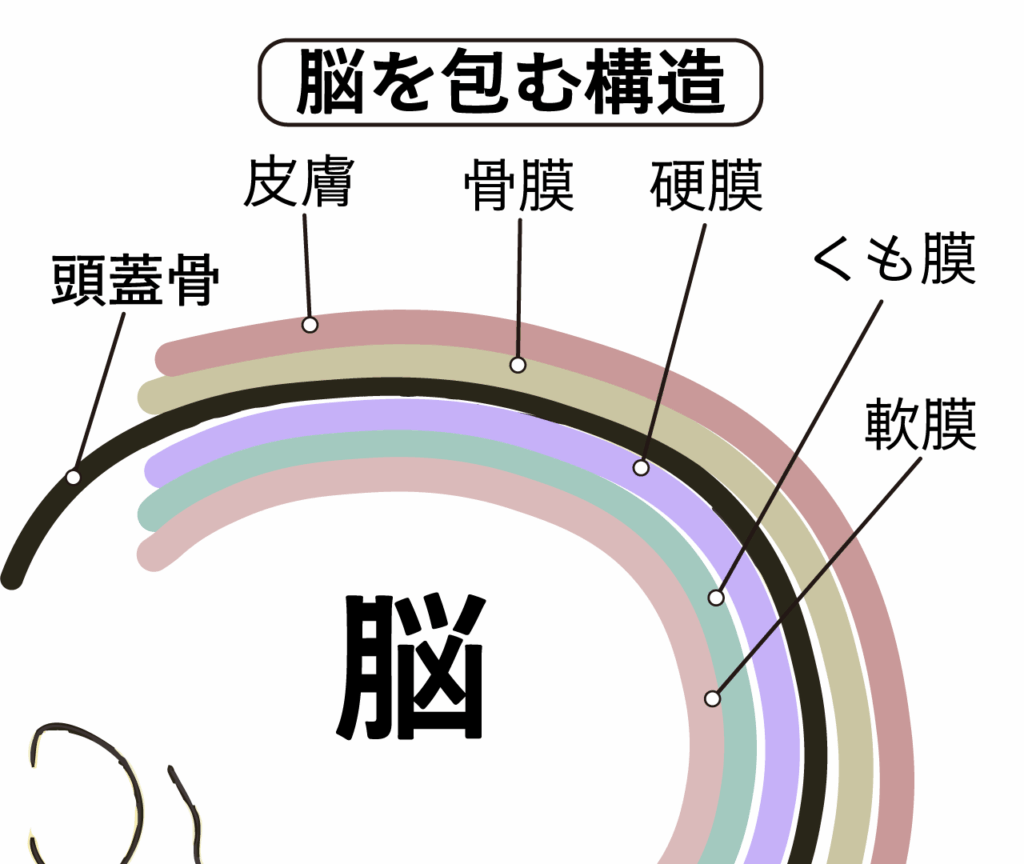

✅【1】出血の場所

- くも膜下腔(くも膜と軟膜の間)

- 「くも膜の下」「軟膜の外」の脳表面に接する部分

- このスペースには脳脊髄液が流れており, ここに血液が流れ込むことで脳全体が圧迫

[📒Check! 脳脊髄液:筋肉の無い脳のリンパ液みたいなもの]

✅【2】症状パターン(介護職が知るべき初期兆候)

- 突然の激しい頭痛:「バットで殴られたような痛み」 前兆なしで急発症

- 嘔吐・吐き気:脳全体が締め付けられる「脳圧上昇」による

- 意識障害:ぐったりして応答が鈍い・昏睡など

- 項部硬直(うなじが硬直):脳脊髄液に血が混じり髄膜が刺激

- けいれん・異常行動:特に発症直後や再破裂時

- 眼球異常(複視・まぶしがる):脳神経の圧迫が原因

✅【3】他の脳卒中との見分け方(現場の観察ポイント)

| 病態 | 発症の仕方 | 意識障害 | 頭痛の有無 |

|---|---|---|---|

| くも膜下出血 | 突然・激烈 | 多い | 激烈な頭痛 |

| 脳梗塞 | ゆっくり~急に | 軽度~中等度 | ないことが多い |

| 脳内出血 | 比較的急 | 中等度~重度 | 軽度の頭痛 |

➡ くも膜下出血は「痛み」+「急な意識変化」が鍵

✅【4】飲む薬(予防・再発防止)

- 血圧降下剤-Ca拮抗薬, ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬):血圧の急変を防ぐ

[📒Check! Ca・アンジオテンシン:共に血管を収縮させる作用がある]

[📒Check! 拮抗薬:受容体に先に結合し ある物質の作用を妨げる薬] - ニモジピン:動脈が再び狭くなることを防ぐ

- 抗てんかん薬:けいれん発作を防止

➡俗にいう「血液サラサラ」の薬は×

✅【5】再発予防(生活支援に活かせるポイント)

| 分野 | 内容 | 介護職でできること |

|---|---|---|

| 血圧管理 | 上の血圧130以下を目標 | 定期測定, 記録, 報告 |

| 禁煙・禁酒 | 特に喫煙は再発率高い | 本人や家族への助言 |

| ストレス管理 | 血圧急上昇の要因 | 落ち着いた生活環境づくり |

| 入浴・排便時の注意 | いきむことで血圧上昇 | 声かけや見守り支援 |

| 定期受診 | 脳動脈瘤の有無確認 | 通院同行や促し |

🧭介護職向け【確認問題】

【病名】くも膜下出血

Q01:原因は? →→→ 動脈瘤の破裂

Q02:場所は? →→→ くも膜下腔(くも膜の下・軟膜の外)

Q03:症状は? →→→ 突然の激しい頭痛+意識障害

Q04:見分け方は? →→→ 痛がる・応答が鈍い・首が硬い

Q05:再発予防は? →→→ 血圧管理・禁煙・ストレス回避・見守り支援🧠脳内出血

脳の中の血管(細動脈)が破れ, 脳実質内に直接血液が流れ込む状態

高血圧を背景とする細動脈硬化が主な原因

✅【1】出血の場所(好発部位)

- 被殻(ひかく):最も頻度が高い 片麻痺・構音障害など

- 視床(ししょう):感覚障害, 意識障害, 言語障害

- 小脳:ふらつき, めまい, 歩行障害, 嘔吐

- 橋(きょう):意識障害・呼吸停止・死に直結

- 大脳皮質:てんかん・失語・麻痺など, 部位依存

✅【2】症状パターン(介護職が気づく兆候)

- 急激な片麻痺・脱力:片側の手足に力が入らなくなる(特に被殻・視床)

- ろれつが回らない:構音障害, 言語中枢の圧迫

- 頭痛・嘔吐:小脳・皮質下出血など

- ふらつき・立てない:小脳出血の典型

- 突然の意識低下:大出血や脳幹部出血の兆候

- けいれん:大脳皮質出血に多い

✅【3】見分け方(他の脳卒中との比較)

| 病名 | 意識障害 | 痛み | 進行の仕方 | 観察ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 脳内出血 | 中等度〜重度 | 軽度の頭痛あり | 比較的急速 | 片麻痺+意識低下+ろれつ |

| 脳梗塞 | 軽度またはなし | 原則なし | 徐々に進行もあり | 麻痺のみで意識明瞭なことも |

| くも膜下出血 | 激しい | 激烈な頭痛 | 突然 | 「今までにない頭痛」と嘔吐 |

✅【4】飲む薬(治療と再発予防)

- 降圧薬:Ca拮抗薬, ARBなど

- 抗てんかん薬:発作を防ぐ

➡俗にいう「血液サラサラ」の薬は避ける

✅【5】再発予防(介護支援の視点)

| リスク要因 | 対応 | 介護職の支援内容 |

|---|---|---|

| 高血圧 | 収縮期130mmHg未満が目標 | 血圧測定・変動の記録と報告 |

| 喫煙 | 完全禁煙 | 本人・家族への助言 |

| 過度の飲酒 | 制限指導 | 環境づくり・通院支援 |

| ストレス・怒り | 急激な血圧上昇に注意 | 落ち着いた雰囲気の介護 |

| 再発歴がある場合 | 再出血率は高い | 記録に注意, 異変時の即時連絡 |

🧭介護職向け【確認問題】

【病名】脳内出血Q01:原因は? →→→ 脳の中の血管が破れて出血

Q02:場所は? →→→ 脳の中(被殻・視床・小脳・橋など)

Q03:症状は? →→→ 片麻痺 嘔吐 ふらつき ろれつ不良 意識障害

Q04:見分け方は? →→→ 片麻痺+意識低下+頭痛の組合せ

Q05:再発予防は? →→→ 高血圧管理・禁煙・ストレス回避・環境調整

🧠急性硬膜下血腫

急性硬膜下血腫は, 頭部打撲などの外傷により脳を包む膜の間に血がたまる状態です 介護現場では転倒後に起こりうる重篤な疾患であり, 早期発見と再発予防のための知識が極めて重要です

✅【1】出血の場所

- 硬膜とくも膜の間(硬膜下腔)

👉 脳の外側, 頭蓋骨の内側にあたる「膜のあいだ」

👉 多くは架橋静脈という, 脳から硬膜へ伸びる細い血管が断裂して出血

✅【2】症状パターン

- 意識障害:軽度の混乱から昏睡までさまざま 発症数時間後に進行することが多い

- 片麻痺・半身の脱力:血腫が反対側の脳を圧迫して, 片側に麻痺が出ることがある

- 頭痛・嘔吐:血腫による脳圧が高くなる(亢進)に伴う

- 瞳孔不同:片側の瞳孔が開く・光に反応しない(脳ヘルニア兆候)

[📒Check! 脳ヘルニア:脳圧の亢進で 脳組織が他の区域に”はみ出る”] - けいれん:脳皮質に近い出血のため起こりやすい

✅【3】見分け方(くも膜下・脳出血との違い)

| 病名 | 主な原因 | 意識障害 | 頭痛 | 発症速度 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 急性硬膜下血腫 | 転倒などの頭部外傷 | 数時間かけて進行 | あり | 遅れて悪化 | 「外傷歴+徐々に悪化」が鍵 |

| くも膜下出血 | 脳動脈瘤破裂 | 急激に起こる | 強い | 即時 | 「雷鳴頭痛」+意識障害 |

| 脳出血 | 高血圧など | 比較的急速 | 軽度 | 即時〜短時間 | 片麻痺・ろれつ不良 |

✅【4】飲む薬(治療薬)

※基本は外科手術 服薬は補助的

✅【5】再発予防(介護現場でできること)

| 対策項目 | 内容 | 介護職の対応 |

|---|---|---|

| 転倒防止 | 転倒が主因 | 環境整備, 動作見守り, 福祉用具活用 |

| 抗血栓薬の管理 | ワーファリン・プラビックス等 | 医師の指示通りに中止・再開を確認 |

| 頭部保護具の活用 | てんかん・転倒リスクが高い人 | ヘッドギア・介護帽の使用検討 |

| 早期異常察知 | 頭痛・ふらつき・様子の変化 | 変化を記録し, 看護師・家族へ報告 |

| 栄養管理と水分補給 | 全身状態の維持 | 脱水や低栄養を防ぐ介助 |

📘介護職向け【確認問題】

【病名】急性硬膜下血腫Q01:原因は? →→→ 硬膜とくも膜の間に血がたまる(多くは外傷性)

Q02:場所は? →→→ 硬膜とくも膜の間

Q03:症状は? →→→ 頭痛・意識障害・片麻痺・けいれん

Q04:見分け方は? →→→ 転倒後に「だんだん悪くなる」のがポイント

Q05:予防は? →→→ 転倒防止・服薬管理・頭部保護・観察記録

虚血性脳卒中

[📒Check! 虚血:血が流れなくなること]

🧠アテローム血栓性脳梗塞

✅【1】発症する場所

- アテローム:「アテローム性プラーク」血管内のドロドロとした脂肪の塊のこと

- 太い脳動脈(頸動脈や脳底動脈)とその分枝

- 特に内頸動脈・中大脳動脈・椎骨動脈・脳底動脈に多く見られる

- 動脈硬化により血管が狭くなったり詰まったりして起きる脳梗塞

✅【2】症状パターン

- 徐々に進行:数時間〜数日にかけて悪化する「進行性脳梗塞」が多い

- 片麻痺・構音障害・感覚障害:出血ではなく虚血による神経症状

- 前兆を伴う:一過性脳虚血発作(数分~数時間で回復)を経て発症する例あり

- 再発しやすい:動脈硬化が背景にあるため, 別の部位で再発することもある

✅【3】他の脳梗塞との見分け方(3タイプの比較)

| 種類 | 原因 | 好発部位 | 発症の仕方 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| アテローム血栓性 | 大血管の動脈硬化・血栓 | 内頸・中大脳動脈 | 徐々に悪化 | 前兆があることも |

| ラクナ梗塞 | 小血管障害(高血圧など) | 被殻・視床・橋 | 急に発症・小さい | 無症状も多い |

| 心原性脳塞栓症 | 心臓(心房細動など)からの血栓 | 中大脳動脈 | 突然・激烈 | 重症・再発率高い |

✅【4】治療薬・飲む薬(慢性期)

- 抗血小板薬:血小板の凝集を抑える

- 抗血小板薬+血管拡張作用:歩行改善や再発予防に有効

- 脂質低下薬:動脈硬化の進行抑制

- 高血圧治療薬(降圧剤):血管壁へのダメージ軽減

✅【5】再発予防(生活管理含む)

| 対策 | 内容 | 介護・支援の工夫 |

|---|---|---|

| 高血圧管理 | 血圧を130/80未満に保つ | 測定・記録・報告の習慣化 |

| 高脂血症管理 | LDLコレステロール100以下 | 脂質管理の食事支援 |

| 糖尿病管理 | HbA1c 7%未満目標 | 食後高血糖や脱水予防 |

| 禁煙・節酒 | 血管障害予防に必須 | 家族指導・相談窓口紹介 |

| 運動と体重管理 | 有酸素運動で血管改善 | リハビリ連携・歩行補助 |

📘介護職向け【確認問題】

【病名】アテローム血栓性脳梗塞

Q01:そもそも「アテローム」とは? →→→ 血管内のドロドロした脂肪の塊Q02:原因は? →→→ 動脈硬化により血管が詰まる

Q03:場所は? →→→ 頸動脈・脳主幹動脈(大血管)

Q04:症状は? →→→ 片麻痺・感覚障害・構音障害

Q05:見分け方は? →→→徐々に進行(悪化)することが多い

Q06:再発予防は? →→→ 血圧・血糖・脂質の管理/禁煙・運動・服薬継続

🧠ラクナ梗塞の体系的整理

ラクナ梗塞は, 脳の深部にある細い動脈(穿通枝)が詰まることで起こる小さな脳梗塞です 高齢者や高血圧患者に多く, 介護現場でも非常に頻度の高いタイプの脳梗塞

✅【1】発症する場所(好発部位)

- 被殻(ひかく):運動機能に関与 片麻痺が出やすい

- 視床(ししょう):感覚障害が出やすい

- 橋(きょう):呼吸・嚥下に関わる機能がある

- 尾状核・内包・大脳脚:上下肢の運動や感覚の伝導路が通る部位

共通点:すべて「脳の深部」で, 太い動脈の枝(穿通枝)が詰まる

✅【2】症状パターン(特徴的な3パターン)

| タイプ | 主な症状 | 補足 |

|---|---|---|

| 純粋運動麻痺型 | 片側の手足の麻痺(感覚は正常) | 被殻・内包など |

| 純粋感覚障害型 | 片側の手足のしびれ・違和感 | 視床に多い |

| 運動+感覚型(混合) | 麻痺+しびれ | やや広めの病変 |

🟡 症状は比較的軽く, 回復しやすいが, 認知機能の低下や再発の蓄積で「脳の生活習慣病」として進行するケースも

✅【3】他の脳梗塞との見分け方(アテローム性・心原性との比較)

| 比較項目 | ラクナ梗塞 | アテローム性 | 心原性脳塞栓症 |

|---|---|---|---|

| 血管の大きさ | 小さな穿通枝 | 中〜大血管 | 太い血管に詰まりやすい |

| 発症の仕方 | 比較的急・小規模 | 徐々に進行 | 突然・重症 |

| 症状の重さ | 軽い・限局的 | 中程度 | 重い・意識障害あり |

| 予後 | 回復良好・再発注意 | 再発しやすい | 再発・重症化しやすい |

✅【4】飲む薬(内服薬)

- 抗血小板薬:血液サラサラの薬・再発予防

- 降圧薬:高血圧のコントロール

- 脂質異常治療薬:血管内皮機能の保護・動脈硬化予防

- 血糖コントロール薬:糖尿病がある場合

✅【5】再発予防(生活習慣+環境支援)

| リスク因子 | 管理目標 | 介護職でできる支援 |

|---|---|---|

| 高血圧 | 上の血圧 130mmHg未満 | 定期測定・記録・変化の報告 |

| 糖尿病 | HbA1c=7%未満 | 食事の支援・定期受診の声かけ |

| 脂質異常 | LDL 100mg/dL未満 | 偏食防止・栄養管理との連携 |

| 禁煙 | 完全禁煙 | 家族と協力しやすい環境整備 |

| 運動不足 | 歩行やリハビリ継続 | 転倒防止しつつ活動量確保 |

[📒Check! HbA1c(ヘモグロビンエーワーンシー):本来 酸素運搬のモグロビンが糖とくっついた「糖化ヘモグロビン」のこと 過去1~2か月の血糖値の平均を示す検査項目]

[📒Check! LDL(低密度リポたんぱく質):肝臓で出発し血管内でLDLに変化 コレステロールを抹消に運ぶ 多すぎると動脈硬化の原因に]

[📒Check! HDL(高密度リポたんぱく質):肝臓・小腸で出発 末梢の余分なコレステロールを回収し 肝臓に戻って処理]

📘介護職向け【確認問題】

【病名】ラクナ梗塞

Q01:原因は? →→→ 高血圧などで細い動脈が詰まる

Q02:場所は? →→→ 脳の深部(被殻・視床・橋など)

Q03:症状は? →→→ 軽度の片麻痺/しびれ/ふらつき

Q04:見分け方は? →→→ 比較的急で症状や範囲が限定的なことが多い

Q05:予防は? →→→ 高血圧・糖尿病・脂質管理がカギ

🧠出血性脳梗塞

「出血性脳梗塞」は, 脳梗塞のあとに脳の損傷部位へ血液がしみ出してくる状態を指します 純粋な「脳出血」や「脳梗塞」とは異なり, 両者が混在している病態

✅【1】出血の場所

- 基本は脳梗塞が起きた部分そのものに出血が起きる

- とくに以下の条件で起こりやすい:

- 心原性脳塞栓症の中大脳動脈領域

- 再灌流(血流再開)後の梗塞部位

- ”血液サラサラの薬”使用時

✅【2】症状パターン(悪化型)

- 梗塞時点:片麻痺・構音障害・意識清明

- 出血合併後:意識低下・頭痛・嘔吐・けいれんなどが後から出現・悪化

🧠 ポイント:一度良くなったあと, 急に悪化する場合は要注意

✅【3】他の脳卒中との見分け方

| 項目 | 出血性脳梗塞 | 通常の脳梗塞 | 脳出血 |

|---|---|---|---|

| 原因 | 梗塞後の血管再開通 | 血栓や塞栓で閉塞 | 血管破裂 |

| 症状の変化 | 改善後に急に悪化 | 比較的安定 | 急激な発症+重度意識障害 |

| 画像所見(CT) | 梗塞部位に出血斑が見られる | 低吸収域(白くならない) | 高吸収域(出血で白く映る) |

| 治療選択 | 出血を考慮して薬の調整が必要 | 抗血小板薬など標準治療 | 降圧・止血・外科あり得る |

✅【4】飲む薬(慎重に使い分け)

- 急性期-脳圧降下薬:脳浮腫・出血拡大防止

※「血液サラサラ」の薬は避ける - 慢性期-抗血小板薬:血液サラサラの薬

- 慢性期-降圧薬:動脈硬化・高血圧の是正

🩺 基本方針:薬の再開は画像(CT・MRI)で安全確認後に判断

✅【5】再発予防(個別性の高い管理が必要)

| リスク因子 | 管理目標 | 介護職の対応ポイント |

|---|---|---|

| 高血圧 | 上130未満 | 測定と記録の徹底 |

| 抗血栓薬の管理 | 過剰な薬剤使用を避ける | 医師・薬剤師との連携 |

| 心房細動などの治療 | 不整脈が原因なら再管理必須 | 服薬確認・異常脈の観察 |

| 転倒・出血リスク | 頭部外傷で再出血しやすい | 環境調整・転倒予防 |

| 栄養・脱水管理 | 脳の自己修復に影響 | 食事・水分支援 |

📘まとめ図:出血性脳梗塞とは?

【病名】出血性脳梗塞Q01:どんな病気? →→→ 脳梗塞(詰まり)の改善後に 再灌流で血管から出血見分け方は? →→→ 脳梗塞が改善後に 再度急激に悪化

Q02:場所は? →→→ 梗塞部位そのものに出血が広がる

Q03:症状は? →→→ 一度良くなった後に悪化/けいれんや意識低下

Q04:

Q05:予防は? →→→ 高血圧・薬管理・転倒防止・再梗塞予防

🧠多発性脳梗塞

✅【1】場所:複数の脳領域に小さな梗塞が起こる

- 左右・複数の脳血管支配領域に

👉 脳の表層(皮質)だけでなく, 深部(視床・内包・橋など)にも多発

👉 大脳・小脳・脳幹のいずれにも起こりうる

✅【2】症状パターン(進行性)

| タイプ | 内容 |

|---|---|

| 認知機能障害 | 注意力低下, 記憶障害, 遂行機能障害(認知症との関係が深い) |

| 感情変化・抑うつ | 脳のネットワーク障害による感情コントロール低下 |

| 運動障害 | 歩行障害, ふらつき, 筋力低下(小脳・大脳運動野の影響) |

| 失禁や嚥下障害 | 脳幹や深部白質の障害で起こることがある |

| 段階的に悪化 | 一気に悪くなるのではなく, 階段状に進行するのが特徴 |

✅【3】他の脳梗塞との見分け方(臨床像と画像)

| 比較項目 | 多発性脳梗塞 | 単発性(ラクナ/アテローム) | 心原性脳塞栓症 |

|---|---|---|---|

| 発症部位 | 多部位・両側 | 限局(片側) | 太い血管領域に一か所大きく |

| 症状の現れ方 | 少しずつ増える/記憶や感情にも影響 | 片麻痺・感覚障害など限定的 | 突然・激烈な麻痺・意識障害 |

| 画像 | 複数の小さな梗塞が散在 | 一か所に限局 | 皮質を中心とした広範な梗塞 |

✅【4】飲む薬(内服治療)

- 抗血小板薬:再梗塞予防

- スタチン系薬剤:動脈硬化の進行抑制

- 降圧薬:血圧コントロール ARB, Ca拮抗薬など

- 糖尿病薬:高血糖がある場合

- 抗うつ薬:必要時に 認知・感情面のサポート

✅【5】再発予防と介護支援

| 項目 | 対策 | 介護職での支援ポイント |

|---|---|---|

| 高血圧 | 継続的な測定と内服 | 毎日の血圧測定と記録, 異常時報告 |

| 脂質異常 | 食事+薬物療法 | 偏食・脂質過多の是正支援 |

| 糖尿病 | 血糖管理 | 水分・栄養・低血糖予防 |

| 運動・リハビリ | 機能維持・転倒予防 | 歩行・移動の見守り, リハ連携 |

| 認知症予防・支援 | 環境調整・声かけ | 生活リズムの安定, 見守り強化 |

📘まとめ図:多発性脳梗塞とは?

【病名】多発性脳梗塞

Q01:原因は? →→→ 小さな脳梗塞があちこちに繰り返し起こる

Q02:場所は? →→→ 大脳・小脳・脳幹の複数箇所(両側に多い)

Q03:症状は? →→→ 記憶力低下・歩行障害・感情の変化など

Q04:見分け方は? →→→ 少しずつ症状が増え 記憶や感情にも影響する

Q05:再発予防は? →→→ 生活習慣改善+認知・運動の維持が大切

🧠心原性脳塞栓症

✅【1】出血の場所(=詰まる場所)

- 心臓でできた血栓が, 脳の太い動脈を突然ふさぐ

- とくに中大脳動脈, 内頸動脈などが詰まりやすい

- 梗塞の部位が大きくなるため, 皮質(大脳の表面)に広く及ぶ

✅【2】症状パターン(急激・重症)

- 発症は突然:時間単位で発症し, 数分で重症化する

- 意識障害を伴うことが多い:梗塞が広範囲におよぶため

- 重度の片麻痺:手足ともに動かないことが多い

- 言語障害(失語):左脳MCA領域の障害で起きやすい

- けいれん・意識消失:心臓病が基礎にある場合, 出現しやすい

- 再灌流後の出血(出血性梗塞):詰まりが自然に取れることで出血することがある

✅【3】他の脳梗塞との見分け方

| 項目 | 心原性脳塞栓症 | アテローム性 | ラクナ梗塞 |

|---|---|---|---|

| 原因 | 心臓から血栓が飛ぶ(心房細動など) | 動脈硬化+血栓形成 | 小血管が詰まる(高血圧) |

| 発症 | 突然・重症 | 徐々に進行 | 比較的軽い |

| 症状 | 意識障害・重度片麻痺・失語 | 中等度の麻痺 | しびれ・軽度の麻痺など |

| 好発部位 | 中大脳動脈などの太い血管 | 内頸・中大脳動脈 | 被殻・視床・橋など深部 |

| 画像所見 | 皮質領域を中心とした大きな梗塞 | 血流支配領域に沿った梗塞 | 小さく限局した梗塞が複数 |

✅【4】飲む薬(心原性に特有の治療)

- 抗凝固薬(DOAC):主役 心房細動による血栓形成を予防

- ワルファリン:抗凝固薬だが使い勝手が違う INR管理が必要

- 抗不整脈薬/心不全治療薬:必要に応じて

➡俗にいう「血液サラサラ」の薬は避ける

✅【5】再発予防(心臓管理が最重要)

| リスク要因 | 管理の要点 | 介護現場での対応 |

|---|---|---|

| 心房細動(AF) | 心電図・脈の不整確認 | バイタルチェックで不整脈に気づく |

| 抗凝固療法の継続 | DOAC内服継続 | 飲み忘れや出血の副作用に注意 |

| 高血圧・糖尿病 | 併存疾患も再発因子 | 記録・生活支援で管理補助 |

| 脱水・感染症 | 血液濃縮で血栓ができやすくなる | 水分摂取・体調観察 |

| 転倒・外傷 | 抗凝固薬使用中は出血リスク高 | 環境調整と転倒予防を徹底 |

📘まとめ:心原性脳塞栓症とは?

【病名】心原性脳塞栓症

Q01:原因は? →→→ 心臓でできた血栓が脳に飛ぶ(多くは心房細動)などが起こる

Q02:場所は? →→→ 中大脳動脈・内頸動脈などの太い血管

Q03:症状は? →→→ 突然・重度・意識障害・失語・片麻痺など

Q04:見分け方は? →→→ 心疾患を契機に 突然 意識障害・重度片麻痺・失語

Q05:再発予防は? →→→ 心電図管理・薬の継続・生活支援・転倒防止

特殊・その他の脳卒中

🧠脳卒中

「脳卒中」とは出血性・虚血性の総称ですが 中には「出血性か虚血性かがはっきりしない」ケースが一定数あります これらは次のような状況・疾患に分類されます

✅【1】出血か虚血か“区別が難しい”病態

| 分類 | 主な病名 | 特徴・解説 |

|---|---|---|

| 出血性梗塞 | ・梗塞した部位に再灌流後の出血が起きた状態 ・虚血と出血の混在 | tPA治療後に起こりやすい 脳梗塞後に脳出血のようなCT像を示すことがある |

| もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症) | ・原因不明の両側性内頸動脈狭窄と異常血管(もやもや血管) ・出血と虚血どちらでも起こる | 小児:一過性片麻痺や脳梗塞, 高齢者:脳出血に多い MRI・MRAで診断される |

| アミロイドアンギオパチー | ・脳の毛細血管にアミロイドが沈着して出血・虚血のリスク増 ・高齢者の皮質下出血や小梗塞の原因 | 出血・梗塞が混在して起こる 認知症との関連も |

✅【2】一時的な症状で画像に変化がないもの

| 病名 | 説明 |

|---|---|

| TIA(一過性脳虚血発作) | ・脳の血流が一時的に低下し, 症状が24時間以内に回復 ・MRI/CTで所見が出ないことが多く, 脳卒中の前触れとして注意が必要 |

✅【3】脳血管性ではないが類似の症状を示すもの

| 病名 | 解説 |

|---|---|

| てんかん発作後の麻痺(Todd麻痺) | ・発作後に一時的な片麻痺を起こす 画像所見なし |

| 片頭痛性脳症(複雑型片頭痛) | ・言語障害や片麻痺を伴う頭痛 虚血と誤診されることも |

| 低血糖発作/高Na血症など | ・代謝性疾患が一時的な神経症状を起こすが, 脳卒中に似る |

✅【4】分類困難な「ミックス型」や「慢性小梗塞+微小出血」

- 高齢者や認知症の方では, 多発性ラクナ梗塞+皮質下出血が混在しており「脳卒中の既往はあるが, 現在の症状が出血性か虚血性か断定できない」ことがよくあります

✅介護職向けポイントまとめ

| 状況 | 観察のポイント |

|---|---|

| 出血か虚血か不明なとき | ・発症の速さと意識の有無 ・バイタル変化や頭痛の有無 |

| TIAなど一過性症状 | ・「いつ始まって, いつ戻ったか」の時間経過を記録 |

| てんかん・代謝性 | ・直前の病状・服薬・食事内容も重要 |

🧠ウィリス動脈輪閉塞症(もやもや病)

ウィリス動脈輪閉塞症 通称「もやもや病」は, 脳底部の太い動脈(内頸動脈やその枝)に原因不明の狭窄や閉塞が生じる難病です

閉塞により, 脳への血流が不足するため, 異常な毛細血管(もやもや血管)が形成されます

🧠 1.【場所】ウィリス動脈輪ってどこ?

- 主に内頸動脈の終末部, 前大脳動脈・中大脳動脈の起始部で狭窄または閉塞

- 脳の前方を支配する血管群(=前循環)が影響される

📈 2.【症状パターン】年齢で2型に分かれる

| 発症型 | 主な年代 | 症状の特徴 |

|---|---|---|

| 小児型 | 小学生〜中学生 | – 運動後の手足の脱力(脱力発作) – 一時的な言語障害・失神発作(脳虚血による) |

| 成人型 | 30〜40代以降 | – 脳出血(頭痛・意識消失・嘔吐) – 認知障害・精神症状が徐々に現れる場合も |

🧩 3.【他の脳卒中との見分け方】

| 比較対象 | ウィリス動脈輪閉塞症(もやもや病) | 一般の脳梗塞・出血 |

|---|---|---|

| 原因 | 原因不明 | 動脈硬化・心疾患・高血圧など |

| 両側性 | 多くは左右両側の血管が徐々に細くなる | 多くは片側性(急性閉塞) |

| 画像 | MRAで“もやもや血管”が特徴的に見える | 梗塞・出血像が局所的に明瞭 |

| 再発 | 虚血と出血の両方を繰り返す可能性あり | 多くは一方(虚血 or 出血)に偏る |

💊 4.【飲む薬(内服治療)】

- 抗血小板薬:虚血発作予防に用いられることが多い

- 脳循環改善薬:血流の補助を目的に併用されることも

- 抗凝固薬(DOACなど)は原則使わない:出血リスクがあるため慎重に判断

薬物治療はあくまで補助的だそうです・・・

🧠 5.【再発予防のための治療と生活】

▶ 外科的治療(脳血行再建術)

- 頭皮の血管(浅側頭動脈)を脳表の血管につなげるバイパス手術

- 血流を確保して, 虚血と出血のリスクを減らす根本的治療

- 一度の手術で再発が激減することも

▶ 生活上の注意(介護職の支援ポイント)

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 過換気・過呼吸の予防 | 特に小児では, 激しい泣き・吹奏楽・ジョギングなどで発作誘発 |

| 脱水の回避 | 脳血流が低下しやすくなる |

| ストレス・睡眠不足 | 虚血発作・けいれんの引き金に |

| 頭部外傷の回避 | 出血リスクがあるため転倒予防は必須 |

| 薬の管理 | 抗血小板薬などの内服継続が重要 |

📝 まとめ:ウィリス動脈輪閉塞症とは?

【病名】ウィリス動脈輪閉塞症

Q01:原因は? →→→脳の大事な血管がゆっくり細くなる病気

Q02:症状は? →→→ 小児では一時的な脱力 成人では出血

Q03:「もやもや」病の名前の由来は? →→→ 画像診断で脳の血管に「もやもや」した異常血管

Q04:介護の留意点は? →→→ 脱水・ストレス・転倒などに注意

🧠続発・後遺症

✅脳血管疾患の後遺症(後遺性脳血管疾患)

| 病名(代表例) | 内容・補足 |

|---|---|

| くも膜下出血後遺症 | 動脈瘤破裂による後遺障害(例:麻痺, けいれん) |

| 脳内出血後遺症 | 片麻痺, 言語障害, 構音障害などが残る |

| 脳梗塞後遺症 | ラクナ梗塞, アテローム性梗塞などの後遺麻痺 |

| 脳塞栓症後遺症 | 心房細動などが原因の脳塞栓による障害 |

| 高血圧性脳血管疾患後遺症 | 慢性高血圧による白質変性, 認知障害など |

| その他の脳血管疾患の後遺症 | もやもや病, 脳静脈血栓症などの稀なもの含む |

📌 後遺症の例

実際の介護・リハビリ現場で遭遇する主な後遺障害

| 後遺症 | 内容 |

|---|---|

| 片麻痺 | 一側の上下肢の運動麻痺 |

| 構音障害 | 発語が不明瞭, 言葉が出にくい |

| 嚥下障害 | 飲み込み困難, 誤嚥のリスク |

| 高次脳機能障害 | 記憶障害・注意障害・判断力の低下など |

| 失語症 | 言語理解・表出の障害(特に左脳損傷) |

| 感覚障害 | しびれ・痛み・温度感覚の低下 |

| 認知障害 | 脳血管性認知症として現れることも |

| 情動障害 | 意欲低下・感情失禁(泣き笑い)など |

✅ 介護現場でのポイント

- 症状の実態が不明なことが多い

- 医療機関の診断書や情報提供書では「脳梗塞後遺症」などの形で併記されていることが多い

- ケアプランでは「後遺症の内容(片麻痺・構音障害など)」を具体的に観察・記録することが大切

- 医師の指示に従うが 基本的な病状を知っておくことも重要

✅ まとめ:「何となく・・・」で終わらせないために

介護現場の2つの大きな“壁”

- 知識の壁:そもそも医療用語や病態がわからない

- 制度の壁:「わかっていても, 診断してはいけない」

脳卒中はさまざまな種類がありますが, それぞれに

「どこで起きるか(場所)」「どんなふうに現れるか(症状の出方)」「どうすれば防げるか(再発予防)」という共通の視点があります

本記事で紹介したポイントを押さえておけば,

介護職でも十分に「何かおかしい」と気づくことができます

大切なのは, “すべてを覚える”ことではありません

「変化に気づき, チームに正しく伝えること」――これこそが, 介護職に求められる大切な役割

✅ 法的整理:「診断」は医師にしかできない

同じ区分の病気でも 原因や治療薬はずいぶん違いますよね ですから いくら聞いたことある病気や薬でも「診断」(=素人判断)は絶対ダメ!

日本の法律(医師法 第17条)では

👉 「診断(病名をつけること)」は医師のみが行える医行為と定められています

✅ では, 介護職にできることは?

1.「観察」

顔色・意識・麻痺・しびれ・ろれつ・ふらつきなど

症状や状態の変化に気づくことが, まず第一歩

2.「記録・報告」

バイタルやADLの変化などを, 事実として記録し, チームに報告する

3.「判断ではなく, 行動」

「脳卒中かもしれない」と診断せず, “そのような症状が出ている”と伝えることが重要です

例:「顔がゆがんでいて, ろれつが回っていません」など

✅ 医者に伝える注意ポイント!

絶対に 病名の断定や診断をしない!

例えば このように伝えます

| ❌ NGな伝え方 | ✅ OKな伝え方 |

|---|---|

| 「脳卒中かもしれません」 | 「左手が動かず, ろれつも回っていません」 |

| 「血圧が高すぎて危ないです」 | 「今朝の血圧が180/100で, 顔色が悪いです」 |

✅ 最後に

介護職に「診断」はできません

ですが――「気づき」「記録」「報告」は, まぎれもない専門技術です

その一つひとつが,

医師の診断を早め, 命と生活を守ることにつながります

あなたの「気づき」が, 利用者の未来を変える第一歩です

コメントを残す