ほんとに分かってる?介護保険

基本を知ろう

介護保険はお客さまの生活を支える大切な制度です しかし 責任重大なために 完璧に覚えようとしていませんか? 過度な頑張りは禁物! つまるところ

責任は サービス事業所ではなく 利用者本人にある

のです こう考えれば 気持ちが楽になりませんか?

分からなくてあたりまえ! 少しずつ諦めずに理解を進めて 今日から「介護保険ってわからない」という悩みを卒業しましょう!

覚えられない人の勘違い

- 基本理念が分からない

- 数字が覚えられない

こう思ってはいませんか? でも諦めないで!

- 基本理念:理解した方がいいですが どうせ7~8割の人は理解してません

- 数字:どうせ法改正で変わるので 正確に覚える必要はありません

よく 介護保険の教科書には まず介護保険の歴史とか経緯とか書いてますが ぶっちゃけそんなこと仕事の役には立ちません ですので この記事ではそんな眠たいことは一切言いません 今使える情報だけを厳選し どこよりも分かりやすく 「一撃で分かる」を目標に解説します

今日で「介護保険って分からん」を卒業しましょうね!

![]() この記事を書いた人:(同)延西代表 児玉

この記事を書いた人:(同)延西代表 児玉

訪問介護・デイサービス・ケアマネ・福祉タクシー・介護施設・介護システム開発会社など 介護業界に20年ほど従事し 現在は訪問介護中心の会社を経営 50代男性 宮崎県在住

一撃で大まかな理解

結局「介護保険法」って何?

介護保険サービスについて決めた法律

だいたい国の法律だが 一部市町村の条例もある

っていうか「保険」ってどういうこと?

- 普通の保険:保険会社が運営 申し込んだ加入者だけ対象

- 介護保険:市区町村が運営 40歳以上の全国民は強制加入

知っておくべき特徴

※「意義」とか「目的」とか”キレイごと”は省きます 結局こういうことです

- 自立支援

- 利用者本位

- 社会保険方式

自立支援

- 生活のすべてのお世話はしません!

- できることは自分でやってね!

- リハビリとか努力してね!

- 家族ができることは 家族がやってね!

要するにこういうことです ここ勘違いして 何でもしてあげている介護従事者 多いですよね

※訪問介護でやってはダメなこと

- 本人以外の世話:家族の家事・来客対応・畑作業・ペットの世話

- 家族すべきこと:家族がいる時の家事・本人が使わない部屋の掃除

- 介護に関係ないこと:大掃除・模様替え・嗜好品の買い物・留守番・冠婚葬祭・話し相手・散歩

- 他の法律の禁止事項:医療行為・散髪・マッサージ

詳しくは「訪問介護(ホームヘルパー)でできないこと」をみてね

利用者本位

「自分で選んで決められる」ってことです

昔は 市区町村が決めていました それを「措置」と言います 今も一部残っていますが とりあえず知らなくていいです

「自分で選んで決められる」といっても ほとんど多くの人は「ケアマネさんにお任せ」だよね これは法律の大きな矛盾ですね

社会保険方式

税金ではなく 40歳以上が強制加入の国が決めた保険制度ってことです

「保険」ですので 40歳以上の「加入者の保険料で成り立っている」「若い人は負担しなくていい」という建前です ですから 介護利用者が多い市区町村は 介護保険料が高くなります

ただし あくまで建前で 半分は結局 税金です(1/4国 1/8県 1/8市区町村)

知ってた?「国民の努力及び義務」

介護保険法 第四条

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

要するに

努力「自ら進んで健康になる努力をしてね」

義務「40歳以上は介護保険料を払いなさい」

ということです

また 別の条文には 努力義務を怠って 介護度が悪くなる人は 役所に報告義務があると書いてます

どういう人が使えるの?

要介護認定や要支援認定などを受けた40歳以上の人は 誰でも使えます

ただし 40~64歳(第2号被保険者)は 「特定疾病」の方だけです

使う時の利用料は?

全額の1割~3割です

例えば訪問介護身体30分未満は244単位です 多くの場合 1単位=10円ですので2440円が全額です

利用料は 前年の所得に応じて 1割~3割負担ですので

1割負担の人は244円ということになります

なお 「負担割合証」は 介護や支援の認定を受けた時とそれから毎年7月に「負担割合証」が送られてきます

滞納者でも使えるって本当?

本当です ただし 滞納した期間によって 償還払いになったり 負担額が増えたりするペナルティーが科せられます

※「償還払い」とは?

先に10割負担して あとから お金が戻ってくる支払い方法です

利用料が2440円・自己負担額1割だったら まず全額払って 後で請求して2196円が戻ってくるということです

どうやって使うの?

結論:ケアマネさんを決めて依頼すれば終了です

介護申請の仕組みを超簡単解説

- 申請:用紙に必要事項を書いて市区町村に提出 ※ケアマネが代行してくれる

↓ - 調査:役所の調査員が自宅に調査

↓ - 一次判定:調査票をもとに自動判定

↓ - 主治医意見書:主治医の受診をして意見書を書いてもらう

↓ - 二次判定:役所内の認定審査会で一次判定が妥当かを判断

↓ - 認定:要介護1~5 要支援1・2に区分され 介護保険証が自宅に送られてくる

ここまで約1カ月かかります

介護度で何が違うの?

使える量と種類が違います

- 要支援:要介護になる前の状態 月単位の利用料

- 要介護:「世話」が必要な状態 1回単位の利用料

使える量

要支援1が一番少なく 要介護5が一番多いです

細かい数字は 別に覚えなくてもいいです ケアマネさんが計算してくれるからです

使える量を超えても使えるって本当?

はい 本当です ただし 区分支給限度額を超えたら 10割負担です

なお介護保険サービスの種類は少しややこしいので 章を分けて説明します

使える介護保険サービスの種類

「地域密着系」が少しややこしいですが とりあえず介護保険サービスには3系統あります

- 在宅系:自宅に住んでいる人向け(自宅扱いの施設も含む)

- 施設系:施設に住んでいる人向け

- 地域密着系:新しい類型 在宅系・施設系の両方あり 都道府県ではなく市区町村が監督

在宅系サービス

- 要支援が使えるサービスは 実質 訪問介護・訪問看護・居宅療養管理指導・通所介護・福祉用具のみです 他のサービスは 田舎に対応事業所がありません

- 施設サービスや地域密着系の施設系サービスとの併用はできません

| 在宅サービス種類 | 介護 | 支援 | 支援備考 |

|---|---|---|---|

| 訪問介護 | 〇 | 〇 | 最大で週3回 |

| 訪問入浴 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 訪問看護 | 〇 | 〇 | |

| 訪問リハビリ | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 居宅療養管理指導 | 〇 | 〇 | |

| 通所介護 | 〇 | 〇 | 支援1は週1回 支援2は週2回 |

| 通所リハビリ | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 短期入所 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 福祉用具 | 〇 | 〇 | 手すり・スロープ・歩行器・杖のみ |

| (住宅型有料老人ホーム) (サービス付き高齢者向け住宅) | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

施設系サービス

- 要支援は 実質利用できません 田舎には対応事業所がないからです

- 在宅系や地域密着系サービスとの併用はできません

| 施設サービス種類 | 介護 | 支援 | 支援備考 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 介護老人保健施設(老健) | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 介護医療院 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 特定施設入居者生活介護 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

地域密着系サービス

- 要介護・要支援問わず 田舎にはグループホーム以外の事業所はほぼありません

- 地域密着系サービスの中の施設系サービスと他の系統のサービスとの併用はできません

| 地域密着系サービス種類 | 介護 | 支援 | 支援備考 |

|---|---|---|---|

| 小規模多機能居宅介護 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 夜間対応型訪問介護 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 認知症対応型通所介護 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| グループホーム | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

| 地域密着型特別養護老人ホーム | 〇 | △ | 対応事業所はほぼない |

「自宅扱い」の施設ってどういうこと?

在宅系に「住宅型有料老人ホーム(有料RH)」「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」とがありますが, 厳密には介護保険サービスではありません 要するにアパートみたいな考え方です

しかも 「特定施設」という種類になれば, 在宅ではなく施設サービスになります 本当にややこしいですよね なので いちいち覚えなくていいです 必要な時はケアマネさんに聞きましょう(ただし全部説明できるケアマネも少ないですが・・・)

なぜ「自宅扱い」の施設があるのか? それは 在宅率を上げる「国のまやかし」です

いちいち サービス種類を覚えられない!

大丈夫です ケアマネさんですら ちゃんと説明できる人はすくないので!

ですので 「在宅系」と「施設系」だけを知っておけば とりあえずOKです 要支援の方は 「在宅系」だけでOK 地域密着系は そもそも数が少ないので 初心者は覚えなくてもいいです

実際に使うサービスは ケアマネさんに相談しましょう

実際にサービスを使うには?

介護保険サービスを利用するためには 以下のようなサイクルが必要です

- 調査(アセスメント)

↓ - 計画(プラン)

↓ - 実行(サービスを利用)

↓ - 評価(モニタリング)

だんだん わけわからなくなってきましたね。。。この一連の作業が必須ですので ほとんどの方は ケアマネさんに依頼することになります

必ず計画がいる!

全体的な介護計画書のことを 通称「ケアプラン」と言い 各サービス事業所はケアプランに従って サービスを提供します

逆を言えば ケアプランに載っていないサービスを利用することはできません!

各サービス事業所にも 計画がいる!

ぼちぼち 疲れてきましたね これだから 介護保険はややこしいと言われるのでしょう

ケアプラン同様に 各事業所にも計画書が必要です 訪問介護なら「訪問介護計画書」 通所介護なら「通所介護計画書」みたいな感じです お客さんは それらすべてをチェックして 承諾のサインをしなければなりません 全く 誰のための介護保険法なのでしょう・・・

しかし 計画書がなければ 各事業所は重たいペナルティーがありますので 血眼になって書類のサインをもらうわけです

イマイチ分からん!利用料の仕組み

利用者や家族の方は 利用料の仕組みは ケアマネさんに相談しましょう

だけど 介護保険の従事者は 大枠を知っておきましょうね

「予定=実績」が鉄則の建前!

介護保険には 必ず「計画」が必要であることは お伝えしました

実際には ケアマネさんが毎月「利用票」でお客さまの翌月の予定を確認します

各事業所には ケアマネさんが毎月「提供票」を翌月の予定の指示を出します

利用票も提供票も同じものです ただ 名前が違うだけです なので「利用票/提供票」と表記します

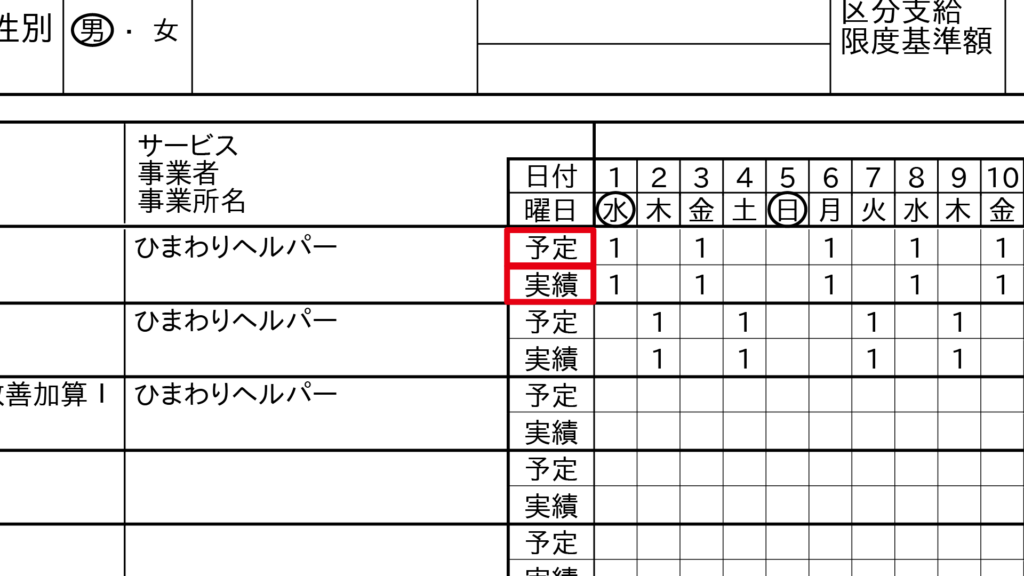

実際にサービスを行った結果のことを「実績」といいます 利用票/提供票を拡大してみると

「予定」「実績」とありますね

ケアマネさんからは「予定」に「1」と書いた「利用票/提供票」を送り サービス事業所が予定通りサービスを行ったら「実績」に「1」と書いて 月末にケアマネさんに送り返します

これが 利用料計算の第一歩となります

なお 介護保険では「予定」と「実績」がピッタリ一致することが建前です したがって変更がある場合には あらかじめケアマネさんに伝えて 新しい「利用票/提供票」をもらっておくのが建前です

だけど 毎回毎回 予定通りに行くわけありませんよね? いちいち連絡をとりあって新しい書類を送ってもらうのは大変ですので 連絡だけで 帳尻を合わせてくれる 合理的なケアマネさんも 時々います そういう人と 仕事したいものですね

計算はシステムにお任せ!

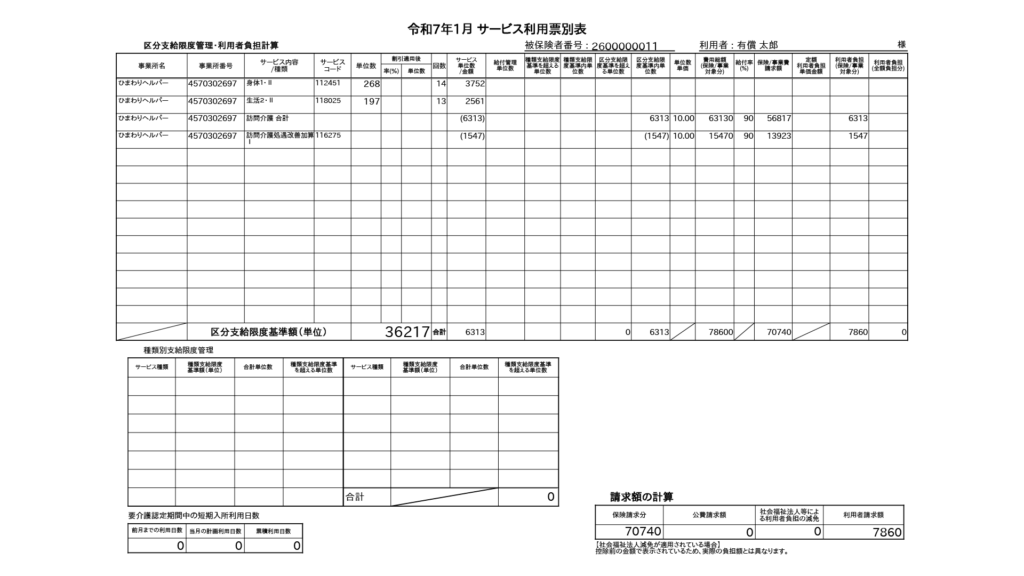

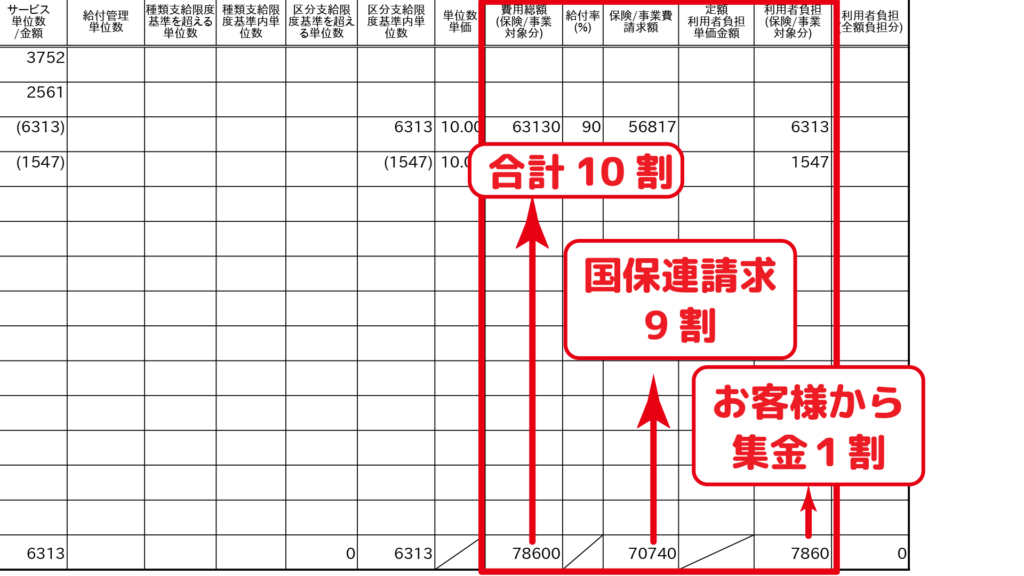

利用料の計算は 各サービスに回数を掛け 加算を追加したものです

内訳は次の通り

訪問介護合計に加算を加えた金額が 事業所に入ってくる金額の合計です

すべての合計は7860単位 地域単価10円の場合は 合計金額は 78600円になります

このケースでは お客さまの負担割合は1割ですから

- お客さまからの集金:7860円 ←1割

- 国(国保連)への請求:70740円 ←のこり9割

実際の計算は システムにお任せしましょう ここでは 利用料の仕組みだけを知っておけばOKです

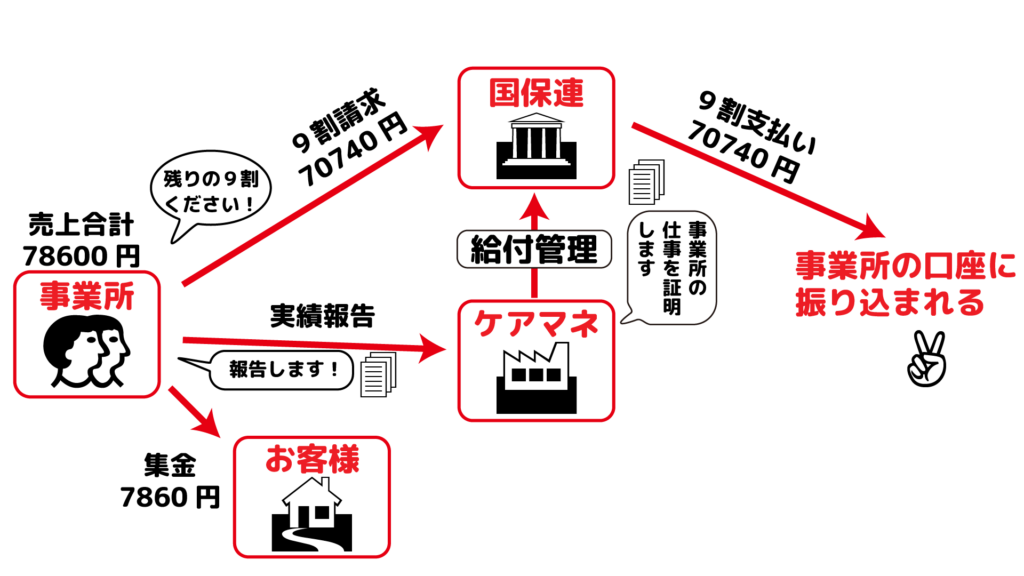

一撃理解!国保連請求

言葉遣いが難しそうなだけで 仕組みはいたってシンプルです

事業所は自己負担分を利用者に 残りを国保連に請求し 同時にケアマネに実績報告して請求金額に虚偽がないことをケアマネに証明してもらいます

- 事業所の動き

- お客様に1割集金

- 国保連に9割請求(請求)

- ケアマネに実績報告

- ケアマネの動き

- 国保連に事業所の実績を証明(給付管理)

- 国保連の動き

- 事業所の請求額とケアマネの報告額を見比べる

- 「事業所請求額≦ケアマネ報告額」の場合 事業所に振り込み

- 「事業所請求額>ケアマネ報告額」の場合 返戻 振り込まない

いまさら聞けない介護保険用語 一撃解説

最後に 当たり前に使っている専門用語や補足説明です

ケアマネとは?

- 介護支援専門員(ケアマネージャー)の略

ケアマネの役割は?

- 全体の介護計画(ケアプラン)

- 給付管理

- 介護申請を代行

- サービス事業所や病院・市役所などの間を取り持つ

給付管理とは?

- サービス事業所の国保連への請求額に間違いがないかをチェックする

サービス事業所

- 介護保険サービスを行っている事業所のこと

- 「訪問介護の会社」「デイサービスの会社」「福祉用具の会社」みたいな感じ

- ケアマネの会社は省くことが多い

ケアマネの利用料は?

- 実質無料です

- 本当は1カ月1万円ちょっとですが その費用はすべて国保連から支払われます

国保連とは?

- 「国民健康保険団体連合会」の略

- 役所の代わりに健康保険や介護保険の金額を計算します そのため 毎月役所から健康保険や介護保険情報(有効期限や介護度など)を受け取ります

- 医療保険の病院や 介護保険サービス事業所や ケアマネ事業所に利用料を支払います

被保険者とは?

- 利用者のことです

- 介護保険の場合

65歳以上→第1号被保険者

40歳~64歳→第2号被保険者

居宅療養管理指導とは?

- 外出できない利用者のために 健康上の助言や指導を行います

- 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが対象です

- 実際は 行っている病院・薬局はそんなに多くありません

「実績」とは?

- サービス事業所が 「実際にサービスを行った記録」を指す用語です

- 先に説明した「利用票/提供票」の「実績」欄に「1」と記すことで サービスを行ったということになります

- その他 時間・サービス種類などを記録します

まとめ

いかがでしょうか? 「一撃でわかる」を目指して解説してきましたが 少しはスッキリ理解できましたか? 介護保険は複雑で 利用者だけでなく介護従事者にとってもややこしいのが現実です

しかしポイントを抑えることで 大まかな仕組みや基本的な考え方を理解できるはずです 「イマイチ分からなかった」という方は 何回か見返してくださいね それでも分からない時はコメントくださいね!

- 利用者本位の制度

本人に合ったサービスを選ぶことが基本ですが 制度がややこしいので 結局は「ケアマネさん任せ」というのが現実です - 自立支援の考え方

介護サービスは「何でもしてくれる」わけではありません できるだけ本人や家族に行ってもらいます それがひいては 自立支援につながります - 計画と実績の重要性

計画書(ケアプラン)と実績が介護サービスの大きな建前です サービス実績を正確に記録することで 適正な支給が可能になります - 「在宅系」か「施設系」か

サービスはたくさんあってややこしいですが 必要なサービスが「在宅系」か「施設系か」これだけをあらかじめ認識しておきましょう

「分かった」から「活用できる」になるために

個別に理解するより ざっくりでいいので 全体を理解することを心がけましょう そのためには

- サービス事業所も ケアプランの一連の流れを意識する

- 地域の介護サービスには何があるかを知る

- 最低限自分の所属する事業所の利用料やサービス内容について確認する

最後に

介護保険は利用者のための最低限の生活を支える大切な制度です しかし 100%理解しようとすると 頓挫してしまいます 過度な頑張りは禁物!介護保険はつまるところ

責任は サービス事業所ではなく 利用者本人にある

が根底に流れています そのための 利用者本位であり 自立支援です こう考えれば 気持ちが楽になりませんか?

100%分からなくてあたりまえ! わからなくても少しずつでいいので 諦めずに調べたり 詳しい人に聞いて一歩ずつ理解を進めていきましょう 今日から「介護保険ってわからない」という悩みを卒業しましょう!